Studie: Soziale Ungleichheit wächst mit der Stadt

Je mehr Menschen in einer Stadt leben, desto größer sind der Reichtum der städtischen Eliten und die soziale Ungleichheit. Diesen Zusammenhang haben Forscher des Max-Planck-Instituts für Geoanthropologie sowohl in antiken römischen als auch in modernen Städten gefunden. Es handele sich somit offenbar um ein Kennzeichen von Städten, das unabhängig von der historischen Epoche und der Kultur ist.

Die Studie zeigt zudem, dass die zunehmende soziale Ungleichheit in wachsenden Städten durch das Wachstum selbst verursacht wird. Laut den Forschern reiche es daher nicht, Faktoren wie das Steuersystem zu ändern, um die Ungleichheit zu reduzieren.

Unbegrenzte Möglichkeiten?

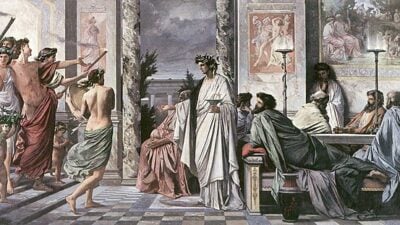

Seitdem der Mensch vor rund 10.000 Jahren die ersten Städte erbaute, gelten diese als Zentren unbegrenzter Möglichkeiten. Paradoxerweise symbolisieren sie gleichzeitig die Schere zwischen Arm und Reich.

Während sich dies in der Antike noch über die Hausgröße, Monumentalbauten und wohlwollenden Inschriften ausdrückte, sehen wir heute Luxushochhäuser neben zurückgelassenen Vierteln sowie Zeltstädte im Schatten öffentlicher Gebäude. Dieser unübersehbare Kontrast wirft dabei wichtige Fragen auf: Ist diese urbane Ungleichheit nur ein Zufall oder handelt es sich tatsächlich um ein tiefer verwurzeltes Phänomen?

Die Zelte von Obdachlosen wie hier in Paris sind in sehr vielen Großstädten der Welt zu finden. Foto: Maja Hitij/Getty Images

Dr. Christopher Carleton und Dr. Patrick Roberts vom Max-Planck-Institut für Geoanthropologie in Jena versuchten diese Frage im Rahmen ihrer aktuellen Studie zu beantworten. Dafür verglichen die Forscher antike und moderne Städte miteinander. Hierbei stellten sie Gemeinsamkeiten bei der Verteilung und dem Ausdruck von Wohlstand im urbanen Raum fest.

Mehr Nachteile für die Benachteiligten

Grundlegende Mechanismen, die mit dem Wachstum der Städte und wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, können demnach das Vermögen der Oberschicht und Eliten vergrößern. Doch nicht alle Bewohner profitieren von der reicher und produktiver werdenden Stadt. Mit anderen Worten: Was eine Stadt wohlhabender macht, könnte sie zugleich auch ungleicher machen.

„Unsere Forschung lässt vermuten, dass Ungleichheit eben kein nur unglücklicher Zustand ist, der in Städten zufällig auftritt“, sagt Christopher Carleton. „Vielmehr entwickelt sich die Ungleichheit gemeinsam mit den Städten und folgt vorhersagbaren Mustern. Vieles deutet darauf hin, dass Ungleichheit kein Nebeneffekt des städtischen Lebens unter bestimmten kulturellen oder ökonomischen Bedingungen ist, sondern die Folge des urbanen Wachstums selbst.“

So wird das städtische Leben hinsichtlich der Infrastruktur und der ökonomischen Prozesse effizienter organisiert, wenn eine Stadt wächst. Und das mehrt auch den Wohlstand. Dieser ist allerdings ungleich verteilt.

Der Reichtum antiker Städte wie Rom ist an den zahlreichen Gebäuden und Monumenten aus Marmor wie dem Trevi-Brunnen sichtbar. Foto: Vladislav Zolotov/iStock

San Francisco – ein Paradebeispiel für Ungleichheit

Als Beispiel führen die Forscher die US-amerikanische Großstadt San Francisco an. Sie ist aktuell die viertgrößte Stadt des Bundesstaates Kalifornien und die Heimat von fast 900.000 Menschen.

Dort hat mit dem Boom der Technikindustrie der Reichtum zugenommen. Allerdings vergrößerte sich hier auch die Kluft zwischen den Einwohnern, die besonders gut verdienen, und den Einkommensschwächeren, sodass sich viele Einwohner heute kaum noch eine bezahlbare Wohnung leisten können.

In San Francisco ist die Zahl der Obdachlosen sehr hoch. Foto: Justin Sullivan/Getty Images

Für ihre Studie analysierten die Forscher Daten von antiken und modernen Städten, um zu untersuchen, wie sich Wohlstand – insbesondere der Oberschicht – mit der Stadtgröße entwickelt. Die Daten für römische Städte umfassten die Anzahl der Denkmäler und der Inschriften, welche den Stiftern der Elite gewidmet wurden. In die Daten für moderne Städte flossen zum einen die Menge der Wolkenkratzer wie der Burj Khalifa, zum anderen die Anzahl der Milliardäre pro Stadt ein.

Lehren aus der Vergangenheit ziehen

Mithilfe statistischer Skalierungsmethoden testeten die Forscher die mathematischen Beziehungen zwischen der Stadtgröße und Indikatoren für den Wohlstand der Oberschicht. Die Ergebnisse zeigen, dass der Wohlstand der Oberschicht zwar mit der Bevölkerungszahl zunimmt, der Reichtum ab einer bestimmten Größe einer Stadt aber langsamer wächst.

Für die Forscher zeigt das Ergebnis der Untersuchung, dass diese Form der Ungleichheit nicht mit der Veränderung eines Faktors zu beheben ist. Vielmehr sei eine komplexe Lösung notwendig, wobei lediglich die Änderung des Steuerrechts oder eine Anpassung der bestehenden Politik nicht reichen.

Ein passendes Mittel zur Lösung der Ungleichheit wollen die Max-Planck-Forscher künftig in historischen Erkenntnissen finden. „Führen verschiedene Arten der Stadtplanung zu unterschiedlichen Ausprägungen von Ungleichheit? Gibt es historische Beispiele, in denen die Ungleichheit gemildert wurde, obwohl die Städte wuchsen und der Wohlstand insgesamt zunahm?“, fasst Patrick Roberts das künftige Untersuchungsziel zusammen.

Die Studie erschien am 4. März 2025 im Fachmagazin „Nature Cities“.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion