Walther von der Vogelweide: Tugendhaftigkeit zahlt sich aus

Der singende Berichterstatter gilt als der bedeutendste deutschsprachige Lyriker des Mittelalters. An den Höfen von Kaisern, Königen und Fürsten war er zu Gast – trotzdem hatten seine Reisen mit den Erfolgstourneen berühmter Künstler unseres Jahrhunderts wenig gemeinsam.

Walther von der Vogelweide (aus dem Codex Manesse, um 1300).

Foto: Wikimedia Commons

Über die Tugend des Herzens

Denkmal für den Dichter Walther von der Vogelweide in Bozen, Italien.

Foto: iStock

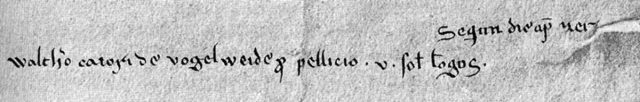

Einzige urkundliche Erwähnung des Walther von der Vogelweide in den Reiserechnungen des Bischofs von Passau, Wolfger von Erla, 12. November 1203. Text: „Walthero cantori de vogelweide pro pellicio v solidos longos“ = Dem Sänger Walther von der Vogelweide für einen Pelzrock 5 Schillinge.

Foto: public domain

Gottes Huld, Ehre und Gut

Ritter Gerhard Atze erschießt das Ross

„Ich habe mein Lehen!“

Aktuelle Artikel des Autors

19. Dezember 2022

Kartoffelkuchen: Kulinarische Reise in ferne Zeiten

27. November 2022

Der Stollen: Vom faden Fastengebäck zum Weihnachtsklassiker

01. November 2022

Herbstsaison genießen mit Kürbis-Käse-Muffins

Kommentare

Bitte einloggen, um einen Kommentar verfassen zu können

Liebe Bettina Schwarz, lieber Lektor

Danke für den netten Text. Eine Korrekturanregung hätte ich allerdings. Ich bin weder Waffen- noch Mittelalterexpertin. Allerdings bewege ich mich sowohl in der mittelhochdeutschen Literatur als auch in deren gesellschaftlichem Umfeld auf relativ vertrautem Feld. Und da kann ich Ihnen sicher sagen: "Aus dem „Spottlied auf den treulosen Ritter Atze“ lässt sich eine Begebenheit um das Jahr 1207 rekonstruieren."(Zitat, s. o.) Ja, das kann man machen. Recht einfach sogar. Walther verrät uns vieles:

" Mir hat Herr Gerhard Atz ein Pferd

Zu Eisenach erschossen:

Der Herr, in dessen Dienst wir stehn,

Der soll die Sache schlichten.

Es war drei Mark und drüber wert;

Nun höret: welche Possen,

Jetzt, wo es soll ans Zahlen gehn,

Der Atz weiß zu erdichten."

Nun heißt es bei Ihnen (Zitat, s. o.): "Ein Knall erschallt und das Pferd des Sängers fällt tot um." Das lässt den Eindruck zu, oder besser gesagt impliziert ihn geradezu, hier sei eine Feuer-Schusswaffe zur Anwendung gekommen. Sonst wäre das Pferd zuerst (halb-)tot gewesen und anschließend mit einem Knall zu Boden gefallen. Aber das Geräusch eines unkontrolliert stürzenden schweren Pferdekörpers würde man nicht als Knall bezeichnen. Sollten sie der Vermutung anheimgefallen sein, Walther bezichtigt Atze des Einsatzes einer Handfeuerwaffe?

Nein! Niemals. Walther spricht auch an keiner Stelle von einem Knall. Warum? Weil die erste archäologisch belegte Handfeuerwaffe aus der Jin-Dynastie (1125–1234) stammt (Heilongjiang-Büchse). Atze, der wirklich üble Kerl, trug, wie damals für Ritter durchaus Usus, vermutlich eine Armbrust in dem Vielerlei seines Rüstzeugs. Mit nichts anderem hätte er aus relativ kurzer Distanz mal eben ein Pferd umlegen können in einer Form der Tötung, die von Walther als "erschossen" definiert wird.

Armbrüste "knallen" jedoch nicht beim Schießen.

Nach Europa kamen Handfeuerwaffen erst nach dem Mittelalter, also hätte ein Ritter sie genauso wenig nutzen können, wie Goethe über den Frankfurter Bahnhof schlendern konnte (bei Fritz J. Raddatz).

Sorry, ich stolpere beruflich über derartige Textstellen und kann dann meinen Mund nicht halten. Aber bitte verstehen Sie es als freundliche Anmerkung.

1

Kommentare

Bitte einloggen, um einen Kommentar verfassen zu können

Liebe Bettina Schwarz, lieber Lektor

Danke für den netten Text. Eine Korrekturanregung hätte ich allerdings. Ich bin weder Waffen- noch Mittelalterexpertin. Allerdings bewege ich mich sowohl in der mittelhochdeutschen Literatur als auch in deren gesellschaftlichem Umfeld auf relativ vertrautem Feld. Und da kann ich Ihnen sicher sagen: "Aus dem „Spottlied auf den treulosen Ritter Atze“ lässt sich eine Begebenheit um das Jahr 1207 rekonstruieren."(Zitat, s. o.) Ja, das kann man machen. Recht einfach sogar. Walther verrät uns vieles:

" Mir hat Herr Gerhard Atz ein Pferd

Zu Eisenach erschossen:

Der Herr, in dessen Dienst wir stehn,

Der soll die Sache schlichten.

Es war drei Mark und drüber wert;

Nun höret: welche Possen,

Jetzt, wo es soll ans Zahlen gehn,

Der Atz weiß zu erdichten."

Nun heißt es bei Ihnen (Zitat, s. o.): "Ein Knall erschallt und das Pferd des Sängers fällt tot um." Das lässt den Eindruck zu, oder besser gesagt impliziert ihn geradezu, hier sei eine Feuer-Schusswaffe zur Anwendung gekommen. Sonst wäre das Pferd zuerst (halb-)tot gewesen und anschließend mit einem Knall zu Boden gefallen. Aber das Geräusch eines unkontrolliert stürzenden schweren Pferdekörpers würde man nicht als Knall bezeichnen. Sollten sie der Vermutung anheimgefallen sein, Walther bezichtigt Atze des Einsatzes einer Handfeuerwaffe?

Nein! Niemals. Walther spricht auch an keiner Stelle von einem Knall. Warum? Weil die erste archäologisch belegte Handfeuerwaffe aus der Jin-Dynastie (1125–1234) stammt (Heilongjiang-Büchse). Atze, der wirklich üble Kerl, trug, wie damals für Ritter durchaus Usus, vermutlich eine Armbrust in dem Vielerlei seines Rüstzeugs. Mit nichts anderem hätte er aus relativ kurzer Distanz mal eben ein Pferd umlegen können in einer Form der Tötung, die von Walther als "erschossen" definiert wird.

Armbrüste "knallen" jedoch nicht beim Schießen.

Nach Europa kamen Handfeuerwaffen erst nach dem Mittelalter, also hätte ein Ritter sie genauso wenig nutzen können, wie Goethe über den Frankfurter Bahnhof schlendern konnte (bei Fritz J. Raddatz).

Sorry, ich stolpere beruflich über derartige Textstellen und kann dann meinen Mund nicht halten. Aber bitte verstehen Sie es als freundliche Anmerkung.