Was macht römische Bauten so beständig?

Als könnte er in die Zukunft sehen, bezeichnete der römische Schriftsteller Vergil bereits vor 2.000 Jahren Rom als „ewige Stadt“. Noch heute ist die italienische Hauptstadt mit unzähligen römischen Hinterlassenschaften gespickt: über Thermen und Kirchen bis hin zu Theatern, großen Plätzen (sogenannten Foren), Straßen, Verwaltungsgebäuden oder riesigen Aquädukten. Doch wieso gibt es diese Monumente auch nach Tausenden Jahren noch?

Betrachtet man die Lebensdauer moderner Gebäude und Straßen im Vergleich zu früheren, erscheint die antike Leistung noch größer. Heute benötigt der Bau großer Gebäude oft mehrere Jahrzehnte, die dann – je nach Bauweise – eine geschätzte Lebensdauer von Jahrzehnten oder bestenfalls wenigen hundert Jahren haben.

Im Prinzip war das bauliche Vorgehen der römischen Architekten bereits sehr ähnlich zu dem heutiger Konstrukteure. Aber was machten die Römer in Bezug auf Standortauswahl, bauvorbereitende Maßnahmen, das verwendete Baumaterial und die angewendete Bauweise gleich oder gar anders? Und wie schafften sie es, Megabauten wie das Kolosseum ohne moderne Baumaschinen in acht Jahren zu errichten?

Die Porta Nigra in Trier ist das besterhaltene römische Stadttor in Deutschland und das größte nördlich der Alpen. Foto: bluejayphoto/iStock

1. Idealer Standort

Bereits vor 2.000 Jahren waren die Römer in der Lage, ihre Umgebung genau zu analysieren und die besten Standorte für ihre jeweiligen Großprojekte herauszufinden. Der Schlüssel zu diesem Erfolg lag nicht nur in ihrer guten Beobachtungsgabe, sondern auch in ihren naturwissenschaftlichen, vor allem geologischen, Kenntnissen.

Besonders gegen ein irdisches Ereignis mussten die Römer gewappnet sein: Erdbeben. Und dies waren sie, wie Brücken, Aquädukte und das weltberühmte Kolosseum zeigen. So bauten die Römer ihr großes Amphitheater auf einem trockengelegten See. Der Vorteil des Standortes: Da der Boden relativ „weich“ war und von Natur aus federte, konnten heftige Erderschütterungen abgefangen werden.

Zwischen dem Baubeginn und der zweiten Einweihung des Kolosseums vergingen nur acht Jahre. Foto: vwalakte/iStock

Aber auch der Unterbau war so konstruiert, dass Erdbeben dem Theater nichts anhaben konnten. So legten die Römer in acht Metern Tiefe ein rundes Betonfundament an, um Verformungen, Neigungen und Risse zu verhindern. Die enorme Tiefe war zudem wichtig, um Schäden durch Frost vorzubeugen. Selbst gewöhnliche zweistöckige Bauten besaßen ein frostsicheres Fundament in 50 bis 70 Zentimetern Tiefe.

Zusätzlich zu dem federnden Untergrund kamen bei Brücken und Aquädukten „elastische“ Brückenpfeiler und mitschwingende Gewölbe zum Einsatz. Um Zeit und Material zu sparen, nutzten die römischen Architekten zudem die natürlichen Gegebenheiten wie die Gefälle von Hügeln zum Wassertransport. Mussten Täler überbrückt werden, wurden Aquädukte gebaut – wenn nötig mehrgeschossig, wie der Pont du Gard nahe Nîmes in Frankreich zeigt.

Der Pont du Gard ist ein römisches Aquädukt, das Wasser von Uzès nach Nîmes leitete. Um das Tal und den Fluss zu überbrücken, bauten die Römer eine dreigeschossige Bogenkonstruktion innerhalb von drei Jahren. Foto: Bertl123/iStock

2. Gute Vorbereitung

Damit die Bauten binnen weniger Jahre fertiggestellt werden konnten, war eine sorgfältige Planung und Vorbereitung notwendig. Dazu zählen neben einem Bauplan auch die Bereitstellung der Baumaterialien sowie die Arbeitskräfte.

Während in der Römischen Republik ein Bauauftrag noch ausgeschrieben und an ein privates Handwerksunternehmen der Wahl vergeben wurde, gab es in der Römischen Kaiserzeit „staatliche“ Firmen und Werkstätten. Mit ihnen waren langfristige Planungen sowie gut getaktete Baustofflieferungen möglich, sodass kein Leerlauf entstand und sich Bauzeiten nicht verlängerten. Ein wichtiger Punkt dabei war die Produktion von Ziegeln in einem nahezu industriellen Umfang.

Bereits im Römischen Reich wurden Ziegel hergestellt und in großem Maßstab verbaut. Foto: 1971markus, Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0

Soldaten des römischen Heeres fertigten in Ziegelwerkstätten jedes Jahr rund 240 Tonnen Ziegelsteine, wenn sie nicht gerade im Krieg dienten. Das Rohmaterial dafür war in Italien reichlich vorhanden. Die Ziegel in unterschiedlichen Formen und Standardgrößen konnten somit auf Vorrat produziert, gelagert und zu gegebener Zeit verbaut werden.

Ganz ähnlich verhielt es sich mit anderen Baumaterialien wie Naturstein oder Marmor. Diese wurden in Lagerstätten abgebaut, ebenfalls in unterschiedlichen Formen und Standardgrößen bereitgestellt und über das Mittelmeer, die nahe gelegene Hafenstadt Ostia und den Fluss Tiber nach Rom gebracht.

Das antike Ostia war die nahe gelegene Hafenstadt von Rom, über die viele Waren umgeschlagen und transportiert wurden. Foto: dmitriymoroz/iStock

Geplant, koordiniert und überwacht wurde ein Bauprojekt stets von fachkundigen Architekten und Ingenieuren. Diese mussten früher wie heute in der Lage sein, ihre Entwürfe und Ideen zu Papier zu bringen. So besaßen auch damals die Baupläne drei Ansichten eines Gebäudes: den Aufriss, den Grundriss und eine perspektivische Ansicht. Einer dieser ausgebildeten Architekten war der römische Schriftsteller Vitruv (1. Jahrhundert v. Chr.). Er schrieb über seinen Beruf:

Deshalb muss der […] Architekt […] geübt sein. Er muss sowohl tatenvoll sein als [auch] gelehrig für die Wissenschaft; denn weder Talent ohne Wissenschaft noch Wissenschaft ohne Talent kann einen vollendeten Meister schaffen.“

3. Das verwendete Material

Neben den zahlreichen Kenntnissen in Mathematik oder Geometrie mussten römische Architekten die Baumaterialien und ihre Eigenschaften gekannt haben. So wussten sie, wie sich die verschiedenen Holzarten in puncto Festigkeit und Rissbildung verhalten oder wie schnell diese brennen. Je nach Zweck wurden also unterschiedliche Hölzer verarbeitet – gleiches gilt für Steine.

Beliebte Bausteine waren Tuff, Travertin und Marmor. Zwar ist Tuff leicht zu verarbeiten sowie üppig und somit kostengünstig vorhanden, aber nicht sehr witterungsbeständig. Deshalb war das leichte Gestein vor allem in Mauern verbaut. Doch der Tuff hatte eine weitere nützliche Eigenschaft: Er war feuerfest, wie „Brandschutzmauern“ aus Peperino-Tuff zeigen.

Die Servianische Mauer, eine der ehemaligen Stadtmauern Roms, war aus Tuff gebaut. Foto: Salvatore Falco, Wikimedia Commons | CC SA 1.0

Obwohl das Römische Reich mit seinen vielen Großprojekten erhebliche Mengen an Baumaterialien brauchte, wurden diese schon vor 2.000 Jahren nachhaltig produziert und genutzt. So waren unter anderem alte Bauten gezielt zurückgebaut und daraus gewonnene Materialien wiederverwendet worden. Gebrannte Ziegel, die die hohen Qualitätsansprüche nicht erfüllten, wurden zerstoßen und als Füll- oder Zuschlagmaterial verwendet.

Ebenso kosten- und materialoptimiert war die Verwendung des teuren Marmors. So wurden viele öffentliche Bauten aus einfacherem und billigerem Material gebaut und schließlich nur mit dünnen Marmorplatten verkleidet.

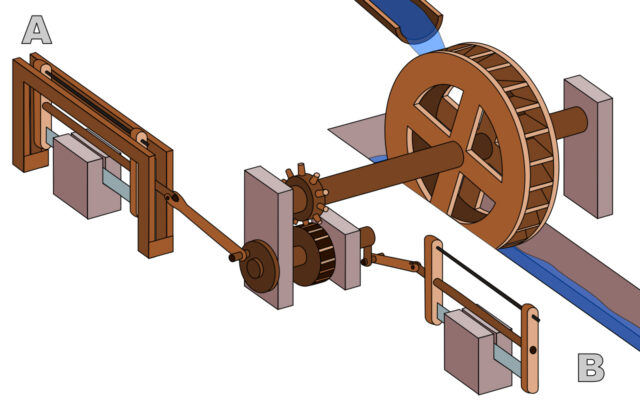

Das Erstaunliche: Laut deutschen Forschern war der Materialverlust in römischer Zeit niedriger als heute. Aus einem einzigen drei bis vier Tonnen schweren Marmorblock konnten die Römer mithilfe hydraulischer Metallsägen über 40 Platten sägen. Diese wurden in fortschrittlichen Sägemühlen hergestellt, wie sie aus Hierapolis bekannt sind.

Darstellung der römischen Steinsägemühle von Hierapolis. Die Wassermühle aus dem 3. Jahrhundert n. Chr. gilt als die erste bekannte Maschine mit Kurbelwelle und Pleuel. Foto: Chrkl, Wikimedia Commons | CC BY 3.0

4. Neue Elemente für die Bauten

Mit der Verwendung ihrer speziellen Mörtel- und Betonrezeptur setzten sich die Römer schließlich die Krone des architektonischen Könnens auf. Dank des Mörtels, der unter Luftabschluss aushärten konnte sowie langlebig und enorm druckstabil war, war es ihnen möglich, große Bögen und Kuppeln zu errichten. Zusätzliche Puzzolanerde oder Vulkanasche machten den Mörtel zudem wasserdicht.

Damit Bauten diese steinernen Konstruktionen tragen konnten, waren dicke und belastbare Mauern notwendig. Auch hier kam wieder der römische Mörtel zum Einsatz. Im Gegensatz zu modernem Beton war die graue Baumasse der Römer deutlich zäher und mit groben Gesteinen als Zuschlag versehen.

Um tragfähige Gebäudemauern zu errichten, nutzten die antiken Architekten eine sandwichartige Konstruktion: Zwei gemauerte Ziegelreihen bildeten die Schale, die mit dem stark verdichteten Beton, „opus caementicium“ genannt, verfüllt war.

Ein Stück des Römerkanals, auch Eifelwasserleitung genannt, in Buschhoven nahe Bonn. Das Aquädukt wurde aus opus caementicium gefertigt und mit gemauerten Bögen aus Naturstein versehen. Foto: Haspi, Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0

Heutiger Beton besitzt eine Druckfestigkeit von meist acht bis 50 Newton pro Quadratmillimeter. Dies gibt den Druck an, dem ein Material standhält, bevor es bricht. Das römische Äquivalent erreichte Werte zwischen fünf und 40 Newton pro Quadratmillimeter. Die Kombination aus starkem Beton mit relativ wenig Wasser, dem Komprimieren durch Stampfen und der äußeren Schicht aus hartgebrannten Ziegelsteinen machte die Bauten wahrscheinlich so haltbar.

Wo zuvor Bögen und Gewölbe gemauert waren, konnte nun Beton diese Aufgabe übernehmen. Zusammen mithilfe eines hölzernen Lehrgerüstes war der Bau des größten Betongewölbes der Römer – der Kuppel des Pantheons in Rom – mit einer freien Spannweite von 43 Metern möglich.

Das Pantheon in Rom (l.) erhielt zwischen 114 und 128 n. Chr. seine Kuppel mit Kassettendecke (r.) aus opus caementicium. Foto: kms/Epoch Times; nach nejdetduzen, fokkebok/iStock

5. Ausgeklügelte Bauweisen

Dass mitunter auch spontan eine Römerstraße in eine unberührte Landschaft gebaut wurde, berichtet der Geschichtsschreiber Flavius Josephus. So soll der römische Kaiser Vespasian während eines Marsches seinen Soldaten den Befehl gegeben haben, einen „bergigen und steinigen Weg einzuebnen“. Binnen vier Tagen hätten die Krieger jenen beschwerlichen Weg in eine römische Straße verwandelt.

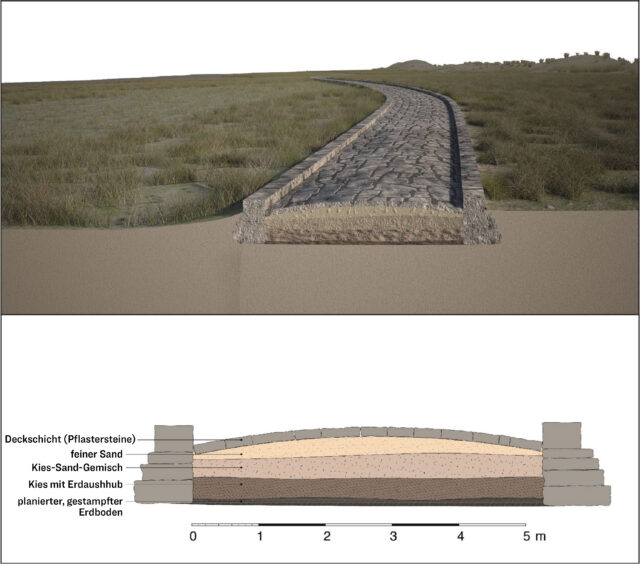

Wie eine Entdeckung nahe Venedig zeigt, waren römische Straßen mehrschichtig aufgebaut. Zunächst wurde der künftige Straßenbereich gerodet. Kleinere Sträucher und Äste wurden verbrannt, während größere Bäume gegebenenfalls später als Baumaterial verwendet wurden.

Danach wurden die kahle Fläche auf vier bis sechs Meter Breite ausgeschachtet und der Boden planiert und verdichtet. Die anschließend verdichtete Verfüllung begann mit grobem Material wie Kies und kleine Steine vermischt mit Erde, darüber folgte ein Kies-Sand-Gemisch und reiner Sand. Den feinen Sand schütteten die Arbeiter zu den Seiten flacher auf, sodass die Straße gewölbt war. Somit konnte Regenwasser besser abfließen. Als Deckschicht diente ein Pflaster aus Natursteinen.

Römische Straßen waren aus Pflastersteinen gebaut und leicht gewölbt, sodass Regenwasser besser abfließen konnte, wie die Rekonstruktion dieser römischen Straße nahe Venedig zeigt. Foto: Madricardo et al. (2021) | CC BY 4.0

6. Wartung der Bauten

Doch wer so viel baut, hatte mitunter auch einige Reparaturen und Wartungen vorzunehmen. Diese waren überwiegend Aufgabe der Architekten. Wie ausgeklügelt Wartungsarbeiten waren, zeigen Untersuchungen am längsten Aquädukt, das die Römer jemals gebaut haben: der 426 Kilometer langen Valens-Wasserleitung nach Konstantinopel. Die größte Gefahr für Aquädukte waren die Kalkablagerungen im Inneren, wodurch die Rohre „verstopft“ werden.

Im Fall der Valens-Wasserleitung konnten deutsche Forscher zeigen, dass der Kalkstein über die gesamte Länge der Wasserleitung entfernt wurde. Doch wie wurde dieser entfernt, ohne die Wasserversorgung der römischen Metropole für lange Zeit stillzulegen? Eigens für Reinigungs- und Wartungsarbeiten scheinen die Römer zweigleisige Wasserleitungen – einen Kanal über dem anderen, auch über zweistöckige Brücken hinweg – angelegt zu haben.

Die Valens-Wasserleitung war das längste Aquädukt, das die Römer jemals gebaut haben – und dieses wollte gepflegt werden. Foto: Komedya/iStock

Bleibt noch die Frage, wer die Bauarbeiter waren, die unter Schweiß und harter Arbeit die riesigen Bauten errichteten. Obwohl zunächst private Handwerker oder Sklaven die schwere Arbeit verrichteten, waren es tatsächlich die Soldaten Roms. Jeder Zehnte von ihnen besaß damals eine handwerkliche Ausbildung als Vermesser, Maurer, Steinmetz, Zimmermann oder Dachdecker. Die anderen Männer eigneten sich diese Fähigkeiten im Laufe der Zeit einfach an.

Das stehende Heer in Friedenszeiten zu einem flexiblen Bautrupp umzufunktionieren, war eine naheliegende und praktische Idee. Schließlich erhielten die Soldaten auch ohne Kämpfe ihren Sold, blieben so in Bewegung und „das faule Leben der Soldaten nahm ein Ende“, wie der römische Geschichtsschreiber und Politiker Tacitus in „Annales“ schrieb.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion