Was hat es mit der Zahl 100 auf sich?

Albert Einstein bemerkte einmal: „Ich denke und denke Monate und Jahre lang. Neunundneunzig Mal ist die Schlussfolgerung falsch. Beim hundertsten Mal habe ich recht.“ Was hat es mit der Zahl 100 auf sich, dass sie so viel Anklang bei den Menschen findet?

Einstein war ein großer Wissenschaftler und nicht jemand, den man leichtfertig des Aberglaubens oder gar des schlampigen Denkens bezichtigen könnte. Gleichwohl wählte er die Hundert. Warum nicht 98 oder 47? Und es sind nicht nur die Wissenschaftler, oder? So wie Einstein einer der größten Wissenschaftler aller Zeiten war, so war Dante einer der größten Dichter, die je gelebt haben.

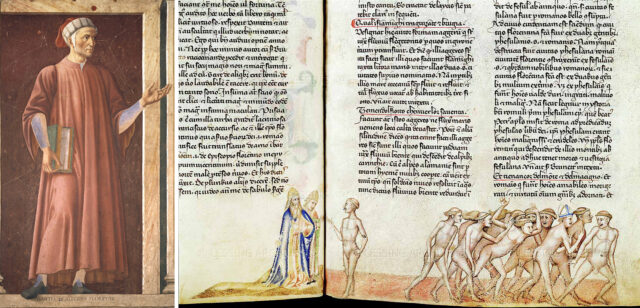

Sein Meisterwerk „Die Göttliche Komödie“ hat genau 100 Gesänge und endet auf der hundertsten Stufe. Dies ist ziemlich überraschend, wenn man bedenkt, dass das Gedicht aus drei Teilen besteht und jeder Teil 33 Gesänge lang ist – 3 mal 33 ergibt also eigentlich 99 Gesänge. Aber Dante hat einen einleitenden Gesang eingefügt – ein persönliches Vorwort zum ersten Teil mit dem Titel „Das Inferno“. Darin erklärt er, wie er zu dem Punkt gekommen ist, an dem er in die eigentliche Hölle eintreten wird. Folglich ergeben sich aus 34 + 33 + 33 Gesängen insgesamt 100.

Dante (links) schrieb das Meisterwerk „Die Göttliche Komödie“ (Ausschnitt rechts), welches drei Bücher mit genau 100 Gesängen umfasst. Foto: Epoch Times

Die 100 in anderen Kulturen

Nicht nur im Westen scheint die Zahl markant und bedeutsam zu sein. In der chinesischen Kultur gilt die Zahl 100 als glücksverheißend und symbolisiert Vollständigkeit, Wohlstand und Langlebigkeit.

So wird der Satz „Hundert Jahre harmonische Vereinigung“ oft verwendet, um Paare an ihrem Hochzeitstag zu segnen. Eine andere Redewendung bezieht sich auf die „hundert streitenden Denkschulen“ und steht für die Vielfalt der intellektuellen Diskurse und Debatten.

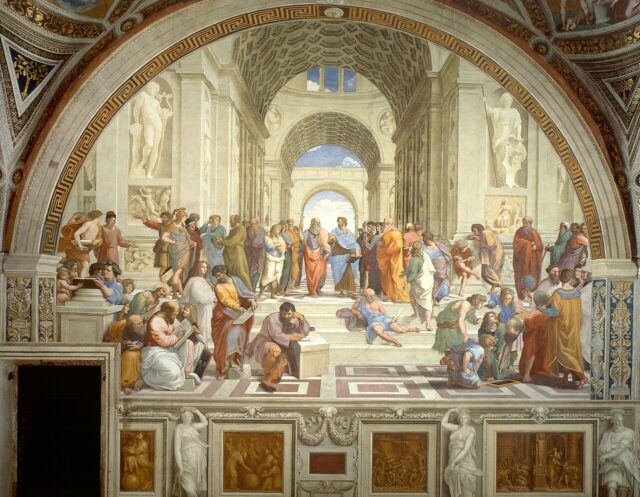

Im antiken Griechenland waren 100 Jahre zudem eine wichtige Zeitspanne, die oft mit Feiern oder Gedenktagen begangen wurden. Die Römer übernahmen das griechische Konzept der Hundert für ihre militärische und politische Organisation. So war beispielsweise der Zenturio zur Anfangszeit des römischen Militärs der Befehlshaber von hundert Soldaten.

Ein römischer Zenturio befehligte in der frührömischen Militärphase eine Einheit aus 100 Legionären. Foto: iStock

Eine alltägliche Zahl

Wenn wir einen Moment innehalten und die Zahl 100 in unserer eigenen Kultur betrachten, finden wir sie überall. Im Finanzwesen ist der Cent ein Hundertstel eines Euros. In der Zeitrechnung wird das Jahrhundert immer als epochaler Zeitraum betrachtet, wobei das 19. Jahrhundert nicht mit dem 20. Jahrhundert gleichzusetzen ist.

In der Mathematik drücken 100 Prozent etwas Ganzes aus, unser Zahlensystem ist weitgehend dezimal und wir verwenden die Maßeinheit Zentimeter (ein Meter = 100 Zentimeter). Auch in der Physik, wo die Temperatur in Celsius gemessen wird, liegt der Gefrier- und Siedepunkt von Wasser – dem Stoff, von dem das Leben abhängt – bei 0 beziehungsweise 100 Grad. Und selbst in der Biologie gibt es die sogenannten Hundert- und Tausendfüßler.

Außerdem wird es immer als große Leistung angesehen, wenn eine Person 100 Jahre alt wird und große Ranglisten umfassen häufig 100 Plätze wie etwa Musikcharts. Wir könnten noch mehr Beispiele für dieses Phänomen aufzählen, aber das ist nicht nötig. Ein kurzer Gedanke sagt uns, dass Hundert eine entscheidende Zahl ist, aber warum?

Das Erreichen des 100. Geburtstags wird in der Gesellschaft als große Leistung angesehen. Foto: iStock

Warum die 100 magisch ist

Der wahrscheinlichste Grund dafür, dass sich das Zählen von Zahlen auf der Basis von 10 durchgesetzt hat, ist die Tatsache, dass wir zehn Finger haben, und auf dieser primären und intuitiven Grundlage zählen wir die Dinge an unseren Fingern ab.

Und bei 10 mal 10 sind wir wieder bei Hundert. Für die Anhänger des Pythagoras (ca. 570 v. Chr. – 495 v. Chr.) war die 100 die „göttliche“ Zahl. So ist sie nicht nur das Quadrat von Zehn, sondern auch die Summe der Kuben – also die dritte Potenz – der ersten vier Zahlen: 1 hoch 3 + 2 hoch 3 + 3 hoch 3 + 4 hoch 3 = 100.

Für die Anhänger des Pythagoras (ca. 570 v. Chr.–495 v. Chr.) war die 100 die „göttliche“ Zahl. Foto: Gemeinfrei

Und nicht nur das. 100 ist auch die Summe der ersten 10 ungeraden Zahlen: 1+3+5+7+9+11+13+15+17+19 = 100. Weiterhin ist sie auch die Summe der ersten neun Primzahlen: 2+3+5+7+11+13+17+19+23 = 100.

Nun gut, und was bedeutet das? Die großen Gelehrten der griechischen Antike betrachteten dies als Beweis für die kosmische Struktur, für die Verständlichkeit von Zahlen und für die Rationalität selbst. Die Dinge hatten einen Sinn und konnten gezählt werden. Darüber hinaus hatten bestimmte Zahlen besondere offenbarende Eigenschaften.

So weist die Zahl Zehn an sich schon – wenn wir uns von den einzelnen Zahlen eins bis neun bewegen – durch das Hinzufügen einer Null auf die Vollständigkeit hin.

Eine göttliche Zahl

Wenn wir von der Mathematik zur Religion übergehen, fragen wir uns: Was ist wohl das bedeutendste Beispiel für die Zahl Zehn in der westlichen Welt? Ganz klar: die Zehn Gebote des Moses. Die Thora, jene heilige Schrift der jüdischen Religion, mag über 600 Gebote enthalten, aber es sind die Zehn Gebote, auf denen die gesamte Moral und Ethik beruht.

Wenn wir von der einstelligen Neun zur zweistelligen Zehn übergehen, erreichen wir die Vollendung – zwei volle Hände, an denen kein Finger fehlt. Wenn wir dann die Zehn quadrieren, kommen wir zur ersten dreistelligen Zahl: 100. Die Drei ist selbst eine göttliche Zahl: die „Dreifaltigkeit“ der Götter, die wir überall, aber besonders im Christentum finden. Aber hier, vielleicht auf der mythischen Ebene, finden wir die Macht der Zahl 100.

In numerologischer, psychologischer und theologischer Hinsicht steht die Zahl Eins für Alleinsein, Selbstbestimmung und Unabhängigkeit. Wenn wir aber an die Eins eine Null anhängen, um Zehn zu erhalten, wofür steht dann die Null?

Sie ist ein Kreis – das Unendliche – und steht für Ganzheitlichkeit, Selbstgenügsamkeit und unendliches Potenzial. Die Kombination aus Eins und Null ist also so etwas wie die Verbindung von Yang (starke Unabhängigkeit) und Yin (unendliches Potenzial), eine Vermählung von Gegensätzen, die Fülle und Vollendung hervorbringt.

Die Zahlen 1 und 0 symbolisieren die Verbindung von Yang (starke Unabhängigkeit) und Yin (unendliches Potenzial) – eine Vermählung von Gegensätzen, die Vollendung bringt. Foto: iStock

Mit 100 zur Vollendung

Durch die Quadratur der Zahl wird die Unendlichkeit der Null verdoppelt, aber immer noch von der Zahl Eins angeführt. Wir haben dann völlige Vollständigkeit, also 100 Prozent – einen randvollen Becher; alles, was wir wollen und wünschen.

So wie Jesus die 99 Schafe verließ, um das fehlende 100. zu finden, hatte Einstein recht, es 99 Mal zu versuchen und zu erkennen, dass er erst beim 100. Versuch zu der richtigen Schlussfolgerung kam. Und Dante hatte recht, den 99 Strophen diesen einen zusätzlichen Gesang hinzuzufügen, um „Die Göttliche Komödie“ zu vollenden. Und ich hoffe, dass ich in meinem 100. Artikel für die Epoch Times richtig liege.

Über den Autor:

James Sale ist ein US-amerikanischer Buchautor und hat bislang über 50 Bücher veröffentlicht. Er wurde für den Pushcart Prize 2022 für Poesie nominiert und gewann den ersten Preis im jährlichen Wettbewerb der Society of Classical Poets 2017.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „What’s Up With the Number 100?“ (redaktionelle Bearbeitung lwl)

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers oder des Interviewpartners dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion