Eisen im Saharastaub lässt Leben in weit entfernten Ozeanen aufblühen

Eisen ist für das Leben ein unverzichtbarer Nährstoff, der Prozesse wie Atmung, Photosynthese und DNA-Synthese ermöglicht. Die Verfügbarkeit von Eisen ist in den heutigen Ozeanen oft begrenzt. Dabei würde eine Erhöhung des Eisens in den Ozeanen die Menge des vom Phytoplankton gebundenen Kohlenstoffs erhöhen.

Jenes Metall, aus dem unser Erdkern überwiegend besteht, gelangt über Flüsse, schmelzende Gletscher und vor allem über den Wind in Ozeane und Ökosysteme an Land. Aber nicht alle seine chemischen Formen sind „bioreaktiv“ und können von Organismen aus ihrer Umgebung aufgenommen werden. Eine Ausnahme kommt aus der größten Wüste unseres Planeten.

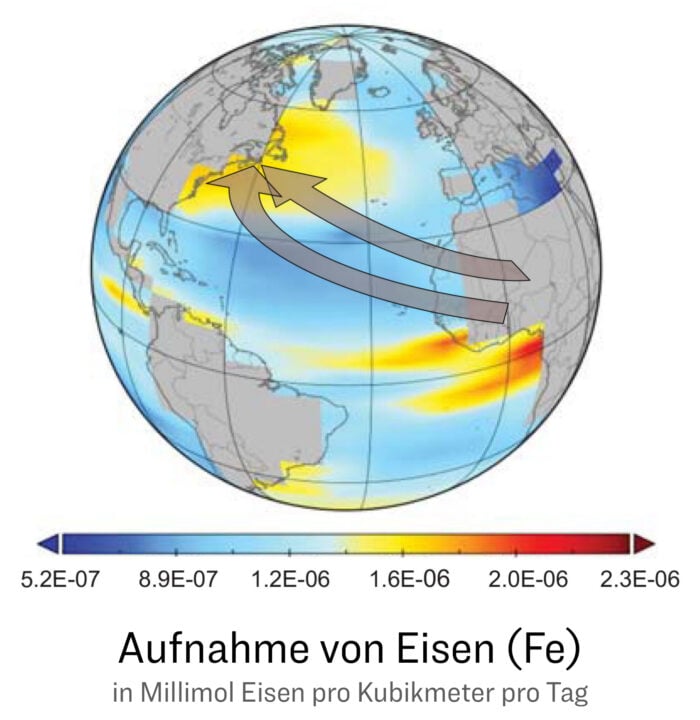

„In unserer Studie zeigen wir, dass an Saharastaub gebundenes Eisen, das über den Atlantik nach Westen geweht wird, Eigenschaften hat, die sich mit der zurückgelegten Entfernung ändern. Je größer die Entfernung, desto bioreaktiver ist das Eisen“, erklärte Professor Jeremy Owens von der Florida State University. „Dies deutet darauf hin, dass chemische Prozesse in der Atmosphäre weniger bioreaktives Eisen in zugänglichere Formen umwandeln.“

Der Kern der Sache

Owens und seine Kollegen maßen die Mengen an bioreaktivem und Gesamteisen in Bohrkernen vom Grund des Atlantiks. Die Forscher wählten vier Bohrkerne aufgrund ihrer Entfernung zum sogenannten Sahara-Sahel-Staubkorridor aus. Dieser erstreckt sich von Mauretanien bis zum Tschad und ist als wichtige Quelle von staubgebundenem Eisen für die windabwärts gelegenen Gebiete bekannt.

Lage der Sahara und Sahelzone in Afrika. Foto: kms/Epoch Times; nach Rainer Lesniewski/iStock

Die beiden Kerne, die diesem Korridor am nächsten liegen, wurden etwa 200 und 500 Kilometer westlich von Mauretanien gesammelt, ein dritter im mittleren Atlantik und der vierte etwa 500 Kilometer östlich von Florida. Von den hunderten Meter langen Bohrkernen haben die Wissenschaftler die oberen 60 bis 200 Meter untersucht, die die Ablagerungen der letzten 120.000 Jahre widerspiegeln – die Zeit seit dem letzten Interglazial.

Eine Herkunftsanalyse anhand der enthaltenen Eisenisotopen in den Bohrkernen bestätigte, dass der Staub aus der Sahara stammte. Mithilfe einer Reihe chemischer Reaktionen konnten die Forscher zudem die Anteile des enthaltenen Gesamteisens in Form von Eisenkarbonat, Goethit, Hämatit, Magnetit und Pyrit ermitteln. Zwar ist das Eisen in diesen Mineralien nicht bioreaktiv, jedoch könnte es sich durch geochemische Prozesse am Meeresboden aus bioreaktiveren Formen gebildet haben, so die Forscher.

„Wir haben uns nicht auf den Gesamteisengehalt konzentriert, wie dies in früheren Studien der Fall war. Stattdessen haben wir das Eisen gemessen, das sich im Ozean leicht auflösen kann und das für die Stoffwechselwege der Meeresorganismen zugänglich ist“, so Owens.

Eisen vom Winde verweht

Die Untersuchungen zeigten, dass der Anteil des bioreaktiven Eisens in den westlichsten Bohrkernen geringer war als in den östlichsten. Laut den Forschern deutet dies darauf hin, dass ein entsprechend größerer Anteil des bioreaktiven Eisens aus dem Staub verloren ging – vermutlich durch Organismen im Wasser, sodass das Eisen nie den Meeresboden erreichte.

„Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich während des Transports durch die Luft die mineralischen Eigenschaften des ursprünglich nicht bioreaktiven, staubgebundenen Eisens verändern, sodass es bioreaktiver wird. Dieses Eisen wird dann von Phytoplankton aufgenommen, bevor es den Boden erreichen kann“, so Dr. Timothy Lyons, Professor an der University of California in Riverside.

„Wir kommen zu dem Schluss, dass Saharastaub im Amazonasbecken und auf den Bahamas gutes Eisen enthalten könnte. Da es aus großer Entfernung von Nordafrika kommt und lange den chemischen Prozessen in der Luft ausgesetzt ist, könnte es am Ende für das Leben nutzbar sein“, so Lyons.

An Saharastaub gebundenes Eisen, das über den Atlantik nach Westen geweht wird, verändert seine Eigenschaften mit der zurückgelegten Entfernung. Foto: Kenlee et al. (2024), CC BY 4.0; Zuschnitt und deutsche Übersetzung kms/Epoch Times

Dieses „lebensfreundliche“ Eisen scheint schließlich biologische Prozesse anzuregen und so das Leben in den Ozeanen – ähnlich wie auf den Kontinenten – positiv zu beeinflussen. „Diese Studie ist ein Hinweis dafür, dass eisenhaltiger Staub einen großen Einfluss auf das Leben in großer Entfernung von seiner Quelle haben kann“, so die Forscher abschließend.

Die Studie erschien am 20. September im Fachmagazin „Frontiers in Marine Science“.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion