Gesichtserkennung in Japan im Namen der Sicherheit

Die Gesichtserkennung ist einer der umstrittensten und komplexesten Bereiche der modernen Sicherheit. Die Technologie wird von öffentlichen Behörden und in privaten Unternehmen eingesetzt, auch bei den Olympischen Spielen in Japan.

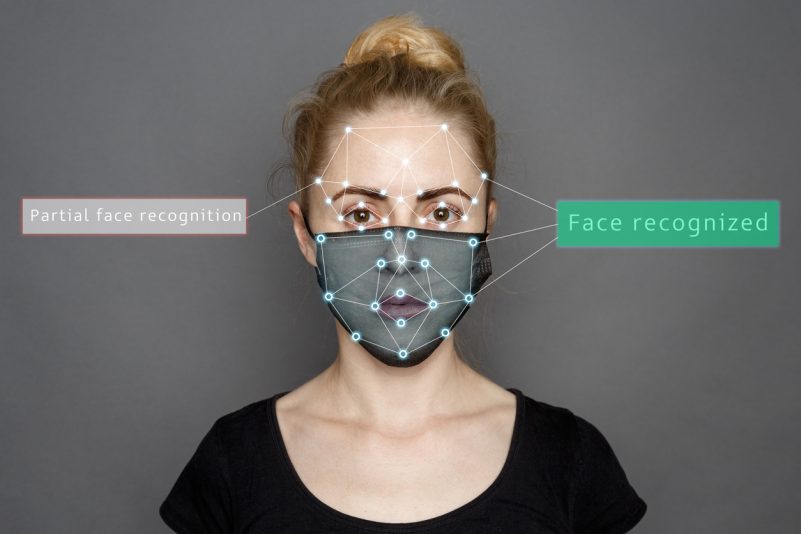

Gesichtserkennung mit Mund-Nase-Maske durch KI.

Foto: iStock

Nach einer einjährigen Verzögerung aufgrund der Corona-Pandemie begannen am 23. Juli die Olympischen Sommerspiele in Japan. Die Veranstaltung zieht die Welt für die nächsten zwei Wochen in ihren Bann – doch nicht alle zeigen sich darüber begeistert.

Japaner waren gegen die Austragung

In Japan hat sich die Bevölkerung nämlich gegen die Olympischen Spiele gewandt. Laut einer Umfrage waren im Mai sogar 83 Prozent gegen die Austragung. Der Grund ist die Besorgnis über die Corona-Lage im Land.

Japanische Mediziner lehnen die Spiele ebenfalls vehement ab. Die Tokyo Medical Practitioners‘ Association, die etwa 6.000 Mitglieder zählt, forderte die Absage der Olympischen Spiele im Mai.

Kentaro Iwata, Arzt und Spezialist für Infektionskrankheiten am Universitätskrankenhaus Kobe, erklärte: „Die meisten Mediziner sagen, schon der Gedanke an die Olympischen Spiele sei lächerlich … Wir kämpfen wirklich gegen eine Situation, in der es um Leben und Tod geht.“ In Japan steigen die Corona-Zahlen seit Mitte Juli erneut.

Dennoch haben der japanische Premierminister Yoshihide Suga, der Präsident des Organisationskomitees von Tokio, Seiko Hashimoto, und der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, darauf beharrt, die Spiele stattfinden zu lassen. Auch IOC-Vizepräsident John Coates, der die Koordinierungskommission für Tokio 2020 leitet, erklärte, dass die Olympischen Spiele auch dann stattfinden würden, wenn in Tokio der Notstand ausgerufen würde.

„Wir hören zwar zu, lassen uns aber nicht von der öffentlichen Meinung leiten“, soll ein IOC-Sprecher gesagt haben.

Bei den Olympischen Spielen ist das Austragungsland in einem Ausnahmezustand. Neben Sicherheitsfragen der Zuschauer und Athleten müssen seit dem 11. September 2001 auch militarisierte Sicherheitsmaßnahmen einbezogen werden. Diese könnten Boden-Luft-Raketen beinhalten, die beispielsweise auf dem Dach eines Wohnkomplexes angebracht werden können, um terroristische Angriffe abzuwehren.

Japans Anti-Terror-Gesetz

Für die Spiele in Tokio haben 2017 japanische Politiker deswegen ein ehrgeiziges Anti-Terror-Gesetz durch das Parlament gepeitscht, das 277 neue Straftaten vorsieht. „Es sind nur noch drei Jahre bis zu den Olympischen Spielen in Tokio und deshalb möchte ich das Gesetz über das organisierte Verbrechen so schnell wie möglich ratifizieren, damit wir mit der internationalen Gesellschaft fest zusammenarbeiten können, um den Terrorismus zu verhindern“, sagte Shinzo Abe, der damalige Premierminister, vor Reportern.

Der japanische Anwaltsverband und andere Kritiker wiesen jedoch darauf hin, dass unter das Gesetz auch Straftaten fallen, die keinen offensichtlichen Bezug zum Terrorismus oder zur organisierten Kriminalität haben – wie etwa Sitzstreiks gegen den Bau von Wohnhäusern oder das Kopieren von Musik.

Die japanische Regierung habe die „Psychologie der Angst“ genutzt, um „fehlerhafte“ Gesetze durchzuwinken, sagt Joseph Cannataci, Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für das Recht auf Privatsphäre. Dazu gehören auch die Gesichtserkennungssysteme an allen Austragungsorten.

Ein Blick in die Zukunft?

Die Spiele zeigen nämlich nicht nur die besten Athleten der Welt, sondern auch die Technologie der nächsten Generation, auch im militärischen Bereich. Die Durchführung einer Veranstaltung dieser Größenordnung ist eine enorme logistische Herausforderung. Tausende Athleten aus mehr als 200 Ländern werden in 339 Disziplinen in 33 verschiedenen Sportarten an 13 verschiedenen Austragungsorten antreten.

Neben autonomen Fahrzeugen, die die Athleten vom Flughafen zum olympischen Dorf bringen, wird hinter den Kulissen auch die Biometrie zum Einsatz kommen – in Form von Gesichtserkennung.

Den Organisatoren zufolge soll die Technologie Athleten, Kampfrichtern und Gästen dabei helfen, die Kontrollen zu beschleunigen und Unbefugte fernzuhalten, die es schaffen, den Ausweis eines anderen zu ergattern oder einen gefälschten Ausweis zu benutzen.

Seit Juli 2020 arbeiten mehrere Sportstadien in Japan mit Gesichtserkennungssoftware, wobei diese nicht nur für die Sicherheit eingesetzt werden, sondern auch für Zahlungen in Geschäften, Essensbestellungen über Smartphones sowie für die Barcode-Erkennung für den Zugang an den Eingängen.

Die Gesichtserkennung soll auch bei der Pandemie-Bekämpfung helfen, indem die Verfolgung der Kontakte effizienter abläuft. Und laut neuesten Studien spielt es keine Rolle mehr, ob man dabei eine Mund-Nase-Maske trägt oder nicht.

Die Polizeibehörden verwenden zwar immer seltener die Gesichtserkennung, aber sie wird dennoch in den USA und anderen Ländern bei der Polizeiarbeit eingesetzt. Michael Kleinman von Amnesty International meint, langfristig könnte diese Technologie eine Bedrohung darstellen und bezeichnet sie als „orwellsch“.

Damit bezieht er sich auf den Autor mit dem Pseudonym George Orwell. Sein berühmtestes Werk, der Roman „1984“, beschreibt eine repressive Gesellschaft unter einer totalitären Regierung mit totaler Überwachung – daher wird „orwellsch“ oft im Sinne von autoritär benutzt.

„Von jedem, der vor eine Kamera läuft, wo die Polizei Gesichtserkennung einsetzt, kann das Gesicht erfasst und er damit identifiziert werden“, so Kleinman.

EU verbannt biometrische Fernidentifikation

Datenschutzgremien der Europäischen Union haben sich im April gegen den Einsatz von Gesichtserkennungssoftware ausgesprochen. „Der Einsatz von biometrischer Fernidentifikation in öffentlich zugänglichen Räumen bedeutet das Ende der Anonymität an diesen Orten“, erklärten die Leiter der Gremien Andrea Jelinek und Wojciech Wiewiórowski.

Künstliche Intelligenz (KI) sollte in öffentlichen Räumen nicht zur Gesichts- und Gangerkennung, für Fingerabdrücke, DNA, Stimme, Tastenanschläge und andere Arten von Biometrie eingesetzt werden. Auch der Versuch, mithilfe von KI die ethnische Zugehörigkeit, das Geschlecht, die politische oder sexuelle Orientierung von Menschen vorherzusagen, sollte verboten werden, so die Gremien der EU.

Yoichiro Itakura, Anwalt und Experte für Gesichtsdaten, begrüßte die Entscheidung der EU. „Europa hat mit der Ausarbeitung eines Rechtsrahmens für Gesichtsdaten begonnen“, sagte Itakura. „Japan verfügt über fortschrittliche Gesichtserkennungstechnologien, aber wie wird es mit diesen Gesichtsdaten umgehen? Die Behörden müssen diese Frage schnell erörtern und Regeln aufstellen.“

Dieser Artikel erschien zuerst in der Epoch Times Wochenzeitung, Ausgabe KW29

Aktuelle Artikel des Autors

15. September 2022

Russland behauptet, China unterstützt die Invasion in der Ukraine

07. September 2022

Salvini verspricht, Jerusalem als Israels Hauptstadt anzuerkennen

07. September 2022

US-Richterin bewilligt Trumps Antrag auf einen Prüfer

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.

Bitte einloggen, um einen Kommentar verfassen zu können

0

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.