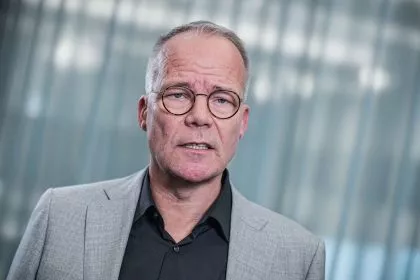

Windkraft-Gipfel: Habeck fordert Tempo bei Planung und Genehmigungen

Am Donnerstag kamen Vertreter der Energiebranche auf Einladung von Minister Habeck in Berlin zusammen. Dieser mahnt die Verwaltungsbehörden zur Eile.

Was bringt der „Windkraft-Gipfel“? Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat Vertreter von Energieverbänden sowie Ländern nach Berlin eingeladen.

Foto: Matthias Bein/dpa

Habeck nutzt Windkraft-Gipfel für Aufforderung an Genehmigungsbehörden

Höheres Flächenziel soll Druck auf Länder erhöhen

Bundesverband erhofft sich „Aufbruchssignal“ vom Windkraft-Gipfel

Häufig sind Umweltverbände unter den Windkraftgegnern

Aktuelle Artikel des Autors

25. April 2025

SPD fordert Rentengarantie und Mietpreisbremse bis Juli

Kommentare

Bitte einloggen, um einen Kommentar verfassen zu können

Eine durchdachte Solaranlangen- und Stromspeicherstrategie (Power to Gas), die die vorhandene Gasinfrastruktur nutzen kann, wäre die richtige Lösung. Bei Solarenergie weiß man wenigstens ungefähr, wann man mit der Energielieferung rechnen kann. Herr Habeck scheint hier aber über Geheimwissen zu verfügen, weil er die viel zu teuere Windenergie so massiv fördert und sich sogar der Wälder bedient, aber sagt, er sei ein verantwortlicher Politiker. Beweisen lässt sich dies, weil ihn niemand im Lande für einen Politiker hält, der von nichts Ahnung ht, aber dafür genau weiß, was alle anderen auf dieser Welt zu tun haben. Wenn dann unsere europäischen Nachbarn, dann auch auf die deutschen Wähler Rückschlüsse ziehen, darf man sich nicht wundern.

An 120 bis 140 Tagen im Jahr stehen Windräder still weil es entweder Flaute gibt oder die Windgeschwindigkeit unter 3m/s liegt, alles seit numehr 22 Jahren bekannt.

Seit dem Jahr 2016 bekannt ist außerdem daß mit zunehmender Zahl von Windrädern die Windgeschwindigkeit insgesamt abnimmt. Das ist kein Wunder denn im Lauf eines Jahres entnehmen die rund 30 000 Windräder in Deutschland der bewegten Luft eine Energiemenge die rund 8000 Hiroshima-Bomben enspricht, wie erwähnt aufs Jahr verteilt.

Kommen nun noch mehr dieser elenden Windräder hinzu erzeugen diese an den 120 bis 140 Tagen im Jahr ebenfalls keinen Strom und PV-Anlagen in der Nacht und bei wolkenverhangenem Himmel auch nicht.

Jetzt kommen die "noch und nöcher-Speicher" ins Spiel. Allerdings befinden sich die in Ländern welche mindestens Hunderttausend Kilometer von uns entfernt sind, irgendwo im Nirgendwo.

Wann beginnt wenigstens die Herstellung von Säcken mit deren Hilfe man Licht in die Häuser tragen kann oder nachts zu den PV-Balkonkraftwerken?

Aber verstehen so Experten wie der Robert oder die, neuerdings, Ernährungsberaterin Ricarda derlei Zusammenhänge?

2

Kommentare

Bitte einloggen, um einen Kommentar verfassen zu können

Eine durchdachte Solaranlangen- und Stromspeicherstrategie (Power to Gas), die die vorhandene Gasinfrastruktur nutzen kann, wäre die richtige Lösung. Bei Solarenergie weiß man wenigstens ungefähr, wann man mit der Energielieferung rechnen kann. Herr Habeck scheint hier aber über Geheimwissen zu verfügen, weil er die viel zu teuere Windenergie so massiv fördert und sich sogar der Wälder bedient, aber sagt, er sei ein verantwortlicher Politiker. Beweisen lässt sich dies, weil ihn niemand im Lande für einen Politiker hält, der von nichts Ahnung ht, aber dafür genau weiß, was alle anderen auf dieser Welt zu tun haben. Wenn dann unsere europäischen Nachbarn, dann auch auf die deutschen Wähler Rückschlüsse ziehen, darf man sich nicht wundern.

An 120 bis 140 Tagen im Jahr stehen Windräder still weil es entweder Flaute gibt oder die Windgeschwindigkeit unter 3m/s liegt, alles seit numehr 22 Jahren bekannt.

Seit dem Jahr 2016 bekannt ist außerdem daß mit zunehmender Zahl von Windrädern die Windgeschwindigkeit insgesamt abnimmt. Das ist kein Wunder denn im Lauf eines Jahres entnehmen die rund 30 000 Windräder in Deutschland der bewegten Luft eine Energiemenge die rund 8000 Hiroshima-Bomben enspricht, wie erwähnt aufs Jahr verteilt.

Kommen nun noch mehr dieser elenden Windräder hinzu erzeugen diese an den 120 bis 140 Tagen im Jahr ebenfalls keinen Strom und PV-Anlagen in der Nacht und bei wolkenverhangenem Himmel auch nicht.

Jetzt kommen die "noch und nöcher-Speicher" ins Spiel. Allerdings befinden sich die in Ländern welche mindestens Hunderttausend Kilometer von uns entfernt sind, irgendwo im Nirgendwo.

Wann beginnt wenigstens die Herstellung von Säcken mit deren Hilfe man Licht in die Häuser tragen kann oder nachts zu den PV-Balkonkraftwerken?

Aber verstehen so Experten wie der Robert oder die, neuerdings, Ernährungsberaterin Ricarda derlei Zusammenhänge?