Wer braucht den Euro?

Seit Jahrzehnten ist die europäische Bevölkerung und das Wirtschaftswachstum durch zu großzügige Sozialleistungen lebensgefährlich behindert worden, indem dieses System der individuellen Risikobereitschaft und dem Unternehmergeist entgegenwirkt.

Diesseits und jenseits des Teichs beschweren sich progressive Kräfte über unzulängliche Besteuerung – zum Beispiel über die Unfähigkeit Griechenlands, die Steuerabgaben der Bürger in voller Höhe einzutreiben. Würde der griechische Fiskus dies schaffen, wäre der durchschnittliche Athener wohl gezwungen, auf den Stufen des Parthenon zu leben und Sand zu essen. Man beschwert sich lieber als zuzugeben, dass in den weniger wohlhabenden europäischen Staaten eine Beschränkung der Sozialleistungen erforderlich ist.

In einer modernen Marktwirtschaft würde nur ein Ignorant nicht zugeben, dass zwischen einer Politik der Sozialfürsorge – Hilfen für die wirklich Bedürftigen und Alten -und einer der Effizienz – Unterstützung für den Rest von uns bei der Arbeit und Investitionen – eine Spannung besteht. Übermäßiges Verzärteln und Besteuern demotiviert die Menschen, im Geschäftsleben innovativ zu sein und während ihrer ganzen produktiven Lebenszeit zu arbeiten.

Langzeitarbeitslosigkeit und riesige Übergangsentschädigungen, garantierte Gesundheitsfürsorge für Arbeitsfähige, die nicht arbeiten wollen und andere Affektiertheiten des mitfühlenden Wesens vom Kapitalismus europäischer Prägung durchkreuzen mit Sicherheit solche Bestrebungen. Jedoch, wie ein Alkoholiker, der weiß, dass er den Alkohol meiden muss, haben die Europäer seit Jahrzehnten die Kur vermieden und sind mit gefälschten Plänen hausieren gegangen, mit denen sie hofften, Wachstum wieder neu zu entfachen.

Der Maastricht-Vertrag von 1992, der auf dem Kontinent in erheblicher Weise Produkt- und Sicherheitsstandards sowie Methoden der Besteuerung harmonisierte, sollte die hohen Barrieren für das Wachstum beiseite räumen. Er tat es nicht, weil das europäisches Arbeitsrecht und die Sozialleistungen individuellen Ehrgeiz und Investition in Europa immer noch ungefähr ebenso vernünftig erscheinen lassen wie meinen bislang unerfüllten Traum, Premierminister von Italien zu werden.

Die 1999 eingeführte Einheitswährung, der Euro, der den Handel über die Grenzen von Irland bis Griechenland hinweg erleichtern sollte, wurde als nächstes großes Elixier verkündet.

Der Euro war für ein Problem gedacht, das nicht wirklich bestand und dafür neue schuf. Vor der Einführung des Euro band die europäische Währungseinheit (ECU) die Landeswährungen von vielen der heutigen Eurozonenländer an einen festen Kurs. Der Dollar und der ECU wurden in den internationalen Handelstransaktionen akzeptiert.

Dennoch konnte jedes Land seine eigene Währung drucken und gelegentlich abwerten oder gegenüber der Gruppe neu bewerten, je nachdem, wie es die Verhältnisse erforderten. Mit dem Euro wurde den schlechter gestellten Ländern wie Portugal, Spanien, Griechenland und Irland diese Flexibilität genommen. Harte Beschränkungen der EU bei nationalen Haushaltsdefiziten sollten diese Notwendigkeit vermeiden. Das erinnert an die US-amerikanischen Voraussetzungen für ausgeglichene Budgets, wie sie in deren Verfassung niedergelegt sind.

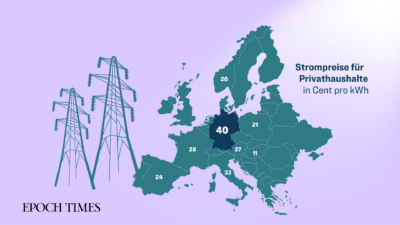

Obwohl Deutschland, ebenso wie New York, außerordentlich gedeiht, weil es an diesem riesigen und einzigen Kontinentalmarkt teil hat, kann Brüssel Deutschland leider nicht besteuern, um Griechenlands Wohlfahrtsstaat auf die gleiche Weise zu subventionieren, wie Washington es mit New York macht, um den Gesundheitsdienst für Bedürftige am Mississippi zu subventionieren. Und das wird wahrscheinlich auch nicht so bald geschehen.

Mit dem ganzem Reichtum für sich selbst vergoldet sich Deutschland seine Nase mit einer hohen Arbeitssicherheit und Arbeitslosenunterstützung, kurzen Arbeitswochen und ähnlichem, porträtiert sich als ein Modell der Euroleistungsfähigkeit und hält Griechenland Vorträge über die teutonische Genügsamkeit.

Deutschland kann sich diese Vorteile nur leisten, weil es seinen Reichtum nicht mit Griechenland teilt. Athen kann seine Sozialleistungen nicht auf ein erschwingliches Niveau herunterfahren, ohne einen politischen Umsturz zu riskieren, weil seine Bevölkerung nicht versteht, warum sie nicht dieselben Vergünstigungen wie die Deutschen genießen kann.

Der Internationale Währungsfonds fordert von Spanien, entweder sein Arbeitsrecht, seine Pensionen und andere Sozialleistungen radikal zu überarbeiten oder die Nachfolge Griechenlands anzutreten. Leider können die weniger wohlhabenden europäischen Länder nicht mit den wohlhabenderen, verschwenderischen Staaten wie Dänemark, Deutschland und Frankreich in einer gemeinsamen Eurozone koexistieren. Die Innenpolitik der Länder wird das nicht erlauben – und die reichen Staaten können nicht an der Illusion festhalten, dass sie ihre Vorteile allein durch ihre eigene Produktivität finanzieren, wenn die ärmeren Staaten verloren gehen.

Es war einmal eine Europäische Wirtschaftsgemeinschaft – erinnert man sich noch an diese etwas kuriose Institution aus der Nachkriegszeit? –, die ohne eine Einheitswährung gedieh. Eine größere Europäische Union kann das auch wieder, aber sie muss die Wunschvorstellung fallen lassen, dass die Vorteile des Kapitalismus ohne entsprechende Anreize erreicht werden könnten, ohne hart zu arbeiten und zu investieren.

Der Kapitalismus des freien Markts ist der größte Motor des Fortschritts, den der Mensch je konzipiert hat – es sei denn, dass es eine Inspiration Gottes war –, aber er kann nicht mit der Ketzerei überleben, dass die Vorteile des Kapitalismus sowohl ohne Risiko als auch ohne Belohnung erreicht werden könnten.

Peter Morici ist Professor an der Smith School of Business an der University of Maryland School und ehemaliger Chefökonom der US-amerikanischen Internationalen Handelskommission.

Foto: Florian Godovits/The Epoch Times

Foto: Florian Godovits/The Epoch Times

![[Live am 10.03.] Finanzexperte Rolf B. Pieper: „Der Plan B und die finanzielle Rettungsweste“](https://images-de.epochtimes.de/uploads/2025/03/Thumbnail-Pieper-Live-2-400x225.jpg)

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion