Stilles Industriesterben in Deutschland schreitet voran

Die Deindustrialisierung schreitet in Deutschland voran: Alle drei Minuten gibt ein Unternehmen in Deutschland, rein rechnerisch betrachtet, auf. Das zeigen die Zahlen des aktuellen Schließungsreports „Leises Industriesterben in Deutschland“ der Wirtschaftsauskunftei Creditreform und des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW).

So sind laut diesem Report im vergangenen Jahr 176.000 Unternehmen geschlossen worden. Die meisten dieser Unternehmen haben sich still und leise vom Markt verabschiedet, denn nur elf Prozent dieser Schließungen waren die Folge einer Insolvenz. Gegenüber den Schließungszahlen von 2022 bedeutet das einen Anstieg von 2,3 Prozent – und zwar über alle Branchen und Unternehmensgrößen hinweg.

Nicht immer bemerkt man, dass ein Unternehmen geht. Während es in den Innenstädten schnell auffällt, wenn der Friseur, Herrenausstatter oder das Restaurant um die Ecke schließen, ist dies bei Industriebetrieben oft nicht der Fall. „Verwaiste Ladenlokale und leere Schaufenster treffen die Menschen in ihrer Umgebung wirtschaftlich und auch emotional. Die Schließungen in der Industrie aber treffen den Kern unserer Volkswirtschaft“, sagt Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter der Wirtschaftsforschung bei Creditreform.

2023 wurden rund 37.000 Handelsunternehmen geschlossen. Im Bereich der konsumnahen Dienstleistungen schlossen gut 51.000 Unternehmen. Die Anzahl der Schließungen im Baugewerbe ist von 2022 auf 2023 um 2,4 Prozent auf 20.000 Unternehmen gestiegen – im verarbeitenden Gewerbe um 8,7 Prozent auf 11.000 Schließungen. Das ist laut der Studie der höchste Stand seit dem Jahr 2004. Hantzsch nennt diese Entwicklungen alarmierend. „Die industrielle Basis schwindet“, so Hantzsch.

Forschungsintensive Wirtschaft besonders betroffen

Besonders betroffen sind dabei forschungsintensive Wirtschaftszweige. „Unterscheidet man innerhalb des verarbeitenden Gewerbes nach dem Innovationsgrad, fällt auf, dass die Zahl der Schließungen mit plus 12,3 Prozent in forschungsintensiven Wirtschaftszweigen deutlich stärker ansteigt als in nicht forschungsintensiven Bereichen“, heißt es dazu in der Studie.

„In Branchen wie der Möbelherstellung oder der Produktion von Spielwaren und Sportgeräten verzeichnen wir sogar sinkende Schließungszahlen“, berichtet Dr. Sandra Gottschalk, Senior Researcher beim ZEW.

In anderen Bereichen wie etwa der Chemie- und Pharmaindustrie, dem Maschinenbau und bei technologieintensiven Dienstleistungen scheiden jedoch laut dem Report mehr Unternehmen aus dem Markt aus. Der Effekt sei dort zudem besonders stark, weil den Schließungen stagnierende Gründungen gegenüberstehen. „Wenn der Bestand nicht nachwächst, steigt die Zahl der Schließungen überproportional“, erläutert Gottschalk.

Hauptursache wirtschaftliche Probleme

Gottschalk weist in diesem Zusammenhang auf die neuesten Daten des Gründungspanels des ZEW und des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hin. Demnach sank die Zahl der Unternehmensgründungen im Jahr 2022 um 13 Prozent, im verarbeitenden Gewerbe sogar um 16 Prozent. Diese Entwicklung führte zu einem Rückgang der Investitionen und der Schaffung neuer Arbeitsplätze in diesen Sektoren.

Im Jahr 2017 entstanden durch neu gegründete Firmen im verarbeitenden Gewerbe noch 65.000 vollzeitäquivalente Beschäftigtenstellen, während es zuletzt nur noch 47.000 waren. Die Investitionsausgaben fielen im gleichen Zeitraum von 1,3 Milliarden auf 873 Millionen Euro.

Die Gründe, warum Unternehmen dichtmachen, sind laut Studie sehr vielfältig: Wirtschaftliche Schwierigkeiten gehören ebenso dazu wie gescheiterte Unternehmensnachfolgen oder Geschäftsaufgaben aufgrund von Tod, Krankheit, Alter oder anderen privaten Ursachen. Der Report hebt aber hervor, dass die hohen Unternehmensschließungen vor allem wirtschaftlichen Problemen geschuldet sind. Problematisch seien hohe Energie- und Investitionskosten, unterbrochene Lieferketten, Personalmangel und politische Unsicherheiten.

„Für die Wirtschaft ist das ein toxischer Cocktail“, sagt Patrik-Ludwig Hantzsch von Creditreform. Besonders heftig trifft es dabei kleine und mittelgroße Betriebe. „Derzeit bestimmen Turbulenzen bei prominenten und großen Unternehmen die Diskussion um eine mögliche Deindustrialisierung“, so der Experte. „Das leise Sterben vieler kleinerer Betriebe und hoch spezialisierter Unternehmungen ist aber mindestens genauso folgenschwer.“

Resultat einer schwachen Konjunktur

„Die Zahl der Unternehmensschließungen nimmt zu. Der größte Teil dieser Schließungen beruht darauf, dass viele kleine Unternehmen nicht mehr profitabel sind oder ihnen die Arbeitskräfte fehlen. Es betrifft auch nicht hauptsächlich Industrieunternehmen, sondern vor allem kleine Unternehmen in vielen Dienstleistungsbranchen“, kommentierte Marcel Fratzscher im „Focus“ die Zahlen aus dem Schließungsreport.

Laut dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin sei „das Niveau der Unternehmensschließungen historisch gesehen nicht hoch, sondern das logische Resultat einer schwachen Konjunktur“. Es gebe aufgrund der Zahlen auch „keine Rechtfertigung, über eine Deindustrialisierung zu sprechen“, sagt Fratzscher weiter.

Der Ökonom prognostizierte eine weitere Zunahme an Schließungen in den kommenden Jahren. „Wirtschaftliche Transformation bedeutet, dass manche Unternehmen schließen, damit neue Unternehmen entstehen und sich entwickeln können“, so Fratzscher. „Manche Industriebranchen werden weiter schrumpfen, doch das hat es historisch immer wieder gegeben und ist nicht zwingend Anlass zur Sorge.“

Die zentrale Frage sei laut Fratzscher, „ob durch das Entstehen und Wachsen neuer Unternehmen gute Arbeitsplätze entstehen und Deutschland als Wirtschaftsstandort gestärkt wird“. Er betonte auch, dass die Verlagerung eines Teils der energieintensiven Produktion ins Ausland „notwendig und richtig sein kann, um gute Arbeitsplätze in Deutschland zu halten“.

Nachlassende Dynamik bei Neugründungen

Differenziert in seinem Urteil bleibt im „Focus“ auch Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Deka Bank: „In einer funktionierenden Marktwirtschaft werden permanent Unternehmen gegründet und andere verschwinden wieder vom Markt.“ Damit einher gingen neue Produkte und Verfahren, kurzum, der Fortschritt, der „sich in neuen Unternehmen schneller durchsetzen lässt als in den alteingesessenen“.

„Dieser Entwicklung kann man gelassen zusehen“, so Kater. Trotzdem warnt der Chefvolkswirt davor, dass Wettbewerbspositionen verloren gehen können. „Hier haben Unternehmen aus Europa und aus Deutschland objektive Probleme, insbesondere durch die demografische Entwicklung. Sie schlägt beim Unternehmensbestand langsam durch. Viele Unternehmer finden keine Nachfolger mehr“, so Kater.

Der Ökonom betont auch die nachlassende Dynamik bei Neugründungen. Er fordert eine Wirtschaftspolitik, die ein stabiles Umfeld für den Strukturwandel schafft, beispielsweise durch attraktive Rahmenbedingungen für Gründungen und Investitionen.

Dabei schränkt Kater aber ein, dass es „in der Natur der Sache liegt, dass die volkswirtschaftliche Schwäche des Standorts nicht exakt quantifizierbar ist“. Die Einflussgrößen seien vielfältig und schwierig messbar. In internationalen Rankings spiele Deutschland zwar noch im oberen Drittel mit, werde aber seit einigen Jahren „nach unten durchgereicht“. „Diesen Trend gilt es umzukehren.“

Deindustrialisierung hätte vermieden werden können

Der Chefvolkswirt der Commerzbank, Jörg Krämer, betonte im „Focus“ in Bezug auf die Zahl der Schließungen, dass „kein Ökonom sagen kann, wie hoch der Anteil einer bestimmten Branche an der gesamten Volkswirtschaft sein sollte“. Dies ergebe sich marktwirtschaftlich aus dem Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage.

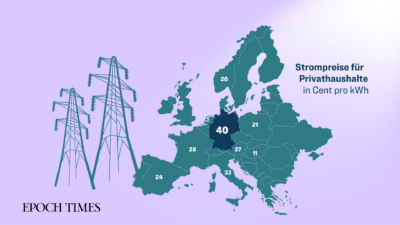

Kritik übte Krämer jedoch an der aktuellen Energiepolitik, die seiner Meinung nach „einiges mit der laufenden Deindustrialisierung zu tun“ habe. „Sie hat Energie, insbesondere Strom, viel teurer gemacht als in anderen Ländern. Das treibt momentan etwa die Chemie-Industrie außer Landes. Ein guter Teil dieser Deindustrialisierung hätte vermieden werden können“, so der Volkswirt.

Krämer wies darauf hin, dass „ständig Unternehmen aus einer Marktwirtschaft ausscheiden und neue an den Start gehen und wachsen“. Viele der Konzerne, die das Land verlassen, seien nicht per se unwirtschaftlich, sondern würden durch die relativ hohen Energiepreise zum Wegzug bewegt.

Die Deindustrialisierung setze laut Krämer natürlich Arbeitskräfte frei. „Die entlassenen Arbeitnehmer finden meist auch wieder neue Stellen“, fügte der Volkswirt hinzu, „aber oft zu deutlich geringerer Entlohnung“.

![[Live am 10.03.] Finanzexperte Rolf B. Pieper: „Der Plan B und die finanzielle Rettungsweste”](https://images-de.epochtimes.de/uploads/2025/03/Thumbnail-Pieper-Live-2-400x225.jpg)

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion