Eurosklerose knabbert am Wohlstand

Ob Mietwagen, Restaurants oder Übernachtungen: Wer derzeit aus Deutschland in die USA reist, muss tief in die Tasche greifen. Spiegelbildlich dafür steht der Big-Mac-Index des britischen Wirtschaftsmagazins „The Economist“. Danach kostet ein Burger beim Buletten-Bräter McDonald’s in der Eurozone im Schnitt 4,40 Euro, in den USA aber 5,80 Dollar. Bei einem Wechselkurs von 0,98 Dollar je Euro bedeutet dies: Jenseits des Atlantiks ist ein Big Mac mehr als ein Drittel teurer (5,81 Euro im Vergleich zu 4,42 Euro).

Der Grund: Der Euro ist auf Tauchgang. Allein seit Beginn dieses Jahres hat die Gemeinschaftswährung gegenüber dem Dollar rund 14 Prozent ihres Wertes verloren. Im Juli war er nur noch gleich viel wert wie ein Dollar – erstmals seit 20 Jahren. Ende September rutschte der Euro zeitweise auf 0,9536 Dollar ab, aktuell zahlen Devisenhändler 0,98 Dollar je Euro.

Betroffen von der Euroschwäche sind indes nicht nur Urlauber. Fast alles, was Käufer und Verkäufer auf dem Weltmarkt handeln, wird nämlich in der globalen Leitwährung Dollar abgerechnet. Heißt: Ist der Euro schwach, verteuert das sämtliche weltweit gehandelten Waren für die Bundesbürger.

Verbraucher müssen bei einem sinkenden Eurokurs also tiefer in die Tasche greifen, um ihre Lebenshaltungskosten zu stemmen. „Höhere Importpreise verstärken den Preisauftrieb und sind eine zusätzliche Belastung für Privathaushalte und lokale Unternehmen.“ So bringt Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei der US-Investmentbank JPMorgan, die heikle Lage auf den Punkt.

Erodierende Kaufkraft macht Verbrauchern zu schaffen

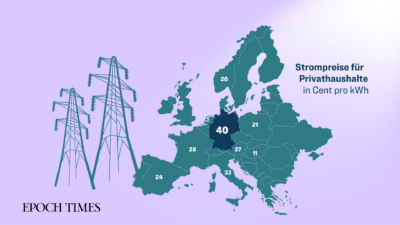

Was aus Sicht der USA ein Gewinn an internationaler Kaufkraft ist, stellt für deren Handelspartner eine Einbuße an Wohlstand dar, insbesondere für Deutschland. Besonders schmerzhaft ist dies bei den Energiepreisen zu spüren, die traditionell in Dollar abgerechnet werden. Sie sind wegen des Krieges in der Ukraine und der Sanktionen gegen Russland nach oben gesprungen. Durch den Wechselkurseffekt werden sie noch erheblich teurer.

Wie stark die erodierende Kaufkraft den Bundesbürgern zu schaffen macht, zeigt die jüngste Umfrage zum deutschen Konsumklima. Der in der September-Studie ermittelte Indexwert der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) für Oktober fiel um 5,7 auf ein Rekordtief von −42,5 Punkten. Aus Angst vor weiter anziehenden Energiepreisen legen die Konsumenten einen steigenden Anteil ihrer Einnahmen zur Seite und schränken ihre Ausgaben ein, bilanziert die GfK.

Schwacher Euro verteuert den Dollar

Teuer zu stehen kommen dürfte die Verbraucher auch die Tatsache, dass der schwache Euro die Preise für importierte Vorleistungen nach oben treibt. Wer Waren einführt, muss für jeden Dollar mehr Euro auf den Tisch legen – und wird dies früher oder später auf seine Kunden abwälzen. Angesichts der zunehmend prekären Lage der Verbraucher verwundert wenig, dass sich einer Umfrage des Handelsverbands Deutschland zufolge bereits mehr als die Hälfte der befragten Einzelhändler in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht sieht.

Wenig spricht dafür, dass der Euro bereits sein Tief gesehen hat. Die Stärke des Greenback, wie die US-Währung wegen des grünen Hintergrunds der Dollarnoten genannt wird, beruht kurioserweise auf einem gewaltigen Problem der USA. Im Juni hatte die Inflation mit 9,1 Prozent den höchsten Wert seit 1981 erreicht. Um auf die ausufernde Teuerung zu reagieren, hat die Notenbank in diesem Jahr bereits fünf Mal die Zinsen erhöht. Im Juli ging die Inflation zwar leicht auf 8,5 und im August auf 8,3 Prozent im Jahresvergleich zurück, da dies nach Einschätzung der Federal Reserve aber noch immer viel zu hoch ist, erhöhte sie den Leitzins deutlich um 0,75 Prozent auf 3 bis 3,25 Prozent.

Anleger suchen Schutz im sicheren Hafen der Weltreservewährung

Die Europäische Zentralbank hingegen hat den Kampf gegen die hohe Inflation vergleichsweise spät aufgenommen und beschränkte sich bisher auf nur zwei Zinsschritte von 50 und 75 Basispunkten. Aktuell liegt der wichtigste Leitzins bei 1,25 Prozent. Anleger ziehen ihr Geld daher aus Europa ab und investieren es zu höheren Zinsen in den USA. Der damit verbundene Verkaufsdruck drückt den Euro wiederum nach unten – und zieht den Dollar nach oben.

Die Crux: Der Handlungsspielraum der EZB, den Schwächeanfall ihrer eigenen Währung einzudämmen, ist wegen der hohen Verschuldung vieler Länder begrenzt. Italien etwa, das seit 1999 real (also nach Abzug der Inflation) fast kein Wirtschaftswachstum geschafft hat, drückten Ende Juli 2,77 Billionen Euro Schulden. Spitzenreiter ist Frankreich mit Verbindlichkeiten von 2,9 Billionen Euro.

Zudem können die Notenbanker um EZB-Chefin Christine Lagarde die Zinszügel nicht so scharf anziehen wie ihre US-amerikanischen Kollegen, weil dies die schon jetzt fragile EU-Konjunktur gefährden würde. Europa ist vom Krieg in der Ukraine ungleich stärker betroffen als die USA, die auf eigene Energiereserven zurückgreifen können.

Für einen weiter starken Dollar spricht nicht zuletzt dessen Nimbus als sicherer Hafen. „In einem Umfeld hoher Inflation, eines großen geopolitischen Schocks für die Energiemärkte und steigender Rezessionsgefahren suchen Investoren Schutz im sicheren Hafen der Weltreservewährung“, unterstreicht Kapitalmarktexperte Galler.

„Aus fundamentaler Sicht ist der US-Dollar inzwischen eine der teuersten Währungen der Welt“, sagt JPMorgan-Kapitalmarktstratege Tilmann Galler. Inflationsbereinigt notiere der handelsgewichtete Dollar nur noch acht Prozent unter dem Allzeithoch von Februar 1985. „Auf solch ein starkes Bewertungssignal folgte in der Vergangenheit in den darauffolgenden Jahren immer ein Wendepunkt“, blickt der Ökonom zurück.

Dies erscheint derzeit wie frommes Wunschdenken. Im Gegenteil: Demonstriert die Europäische Zentralbank im Kampf gegen die Inflation keine Entschlossenheit, könnten die Devisenmärkte die Gemeinschaftswährung zum Abschuss freigeben.

Dieser Artikel erschien zuerst in der Epoch Times Wochenzeitung, Ausgabe Nr. 65, vom 08. Oktober 2022.

![[Live am 10.03.] Finanzexperte Rolf B. Pieper: „Der Plan B und die finanzielle Rettungsweste“](https://images-de.epochtimes.de/uploads/2025/03/Thumbnail-Pieper-Live-2-400x225.jpg)

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion