Ein erster Blick in die weitestgehend entschwärzten RKI-Files

Die seit dem 30. Mai 2024 einsehbaren Protokolle des RKI-Krisenstabs zur Corona-Krise haben weitere Details zutage befördert.

Offen liegen nun zumindest jene Passagen aus der Zeit vom 14. Januar 2020 bis zum 30. April 2021, die nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) „besondere öffentliche Belange“ wie die innere und öffentliche Sicherheit sowie internationale Beziehungen betreffen. Lediglich die Namen mancher Beteiligten oder Textstellen über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Dritter bleiben bis auf Weiteres unkenntlich.

Die Protokolle können auf den Seiten des RKI heruntergeladen werden.

Schaade war Signalgeber

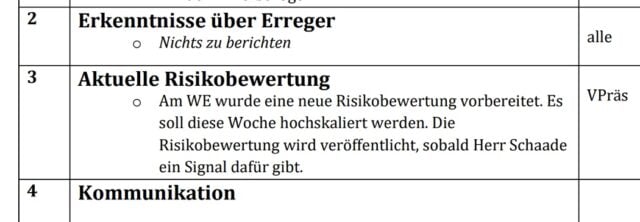

Der damalige RKI-Vizepräsident und heutige RKI-Chef Prof. Dr. Lars Schaade verzichtete offensichtlich auf eine weitere Schwärzung seines Namens. Denn nun steht fest: Er war der Signalgeber, der grünes Licht für die Hochstufung des Risikos von „mäßig“ auf „hoch“ gegeben hatte – und nicht der gerade frisch ans Bundesgesundheitsministerium (BMG) berufene Generalarzt Dr. Hans-Ulrich Holtherm, über dessen mutmaßliche Urheberschaft in sozialen Medien spekuliert worden war. Ob oder von wem sich Schaade eine Rückversicherung abholte, geht aus den RKI-Files nicht hervor.

RKI-Files vom 16. März 2020: Prof. Dr. Lars Schaade, RKI-Vize, war der Signalgeber der Risikohochstufung vom 16.03.2020. Foto/Screenshot: RKI

Schaades Signal bildete jedenfalls die Grundlage für sämtliche Maßnahmen und Grundrechtseinschränkungen, denen die Menschen in Deutschland bis zum April 2023 unterworfen wurden. Verkündet hatte die Hochstufung am 17. März 2020 der damalige RKI-Präsident Prof. Lothar Wieler. Am selben Tag verlangte das BMG mehr Befugnisse für seinen Chef Jens Spahn (Sitzung vom 17. März 2020, Punkt 5).

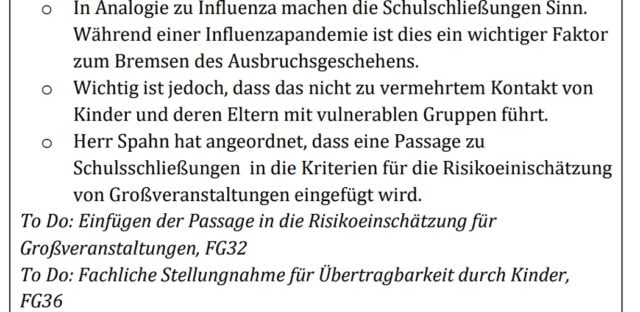

Der hatte tags zuvor „angeordnet, dass eine Passage zu Schulschließungen in die Kriterien für die Risikoeinschätzung von Großveranstaltungen eingefügt wird“. Die Schließung von Kitas und Schulen war also für Spahn grundsätzlich kein Tabu mehr. Die Experten des RKI gaben allerdings zu bedenken, dass so etwas „nicht zu vermehrtem Kontakt von Kinder[n] und deren Eltern mit vulnerablen Gruppen“ führen dürfe.

RKI-Files vom 16. März 2020: Spahn sah Schulschließungen nicht mehr als Tabu. Foto/Screenshot: RKI

Etwa um dieselbe Zeit muss das Bundesinnenministerium, damals unter Horst Seehofer (CSU), den Auftrag zu seinem internen Strategiepapier „Wie wir COVID-19 unter Kontrolle bekommen“ (PDF) erteilt haben. Darin wurde genau beschrieben, wie man bei Menschen möglichst schnell und effektiv eine „Schockwirkung“ auslösen könnte. Den Auftrag hatte BMI-Staatssekretär Markus Kerber gegeben.

Dem Protokoll vom 20. März 2020 ist auf Seite 415 zu entnehmen, dass Kerber schon „mit Ökonomen und anderen Disziplinen“ in Kontakt stand. Der Soziologe und „Schockpapier“-Mitautor Prof. Heinz Bude hatte vor einigen Monaten zugegeben, dass es von Anfang an um die „Folgebereitschaft“ gegangen sei.

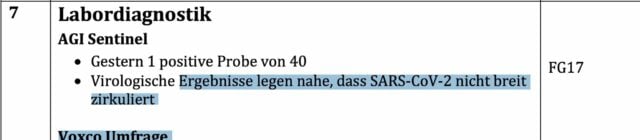

Arbeitsgruppe Influenza: „SARS-CoV-2 zirkuliert nicht breit“

Genau eine Woche nach der Risikohochstufung, am 24. März 2020, ließ die Arbeitsgruppe Influenza zu Protokoll geben, dass man am 23. März, dem ersten Tag des bundesdeutschen Lockdowns, unter 40 Proben nur eine positive gefunden hatte: „Virologische Ergebnisse legen nahe, dass SARS-CoV-2 nicht breit zirkuliert“.

RKI-Files vom 23. März 2020: Das Coronavirus „zirkuliert nicht breit“. Foto/Screenshot: RKI

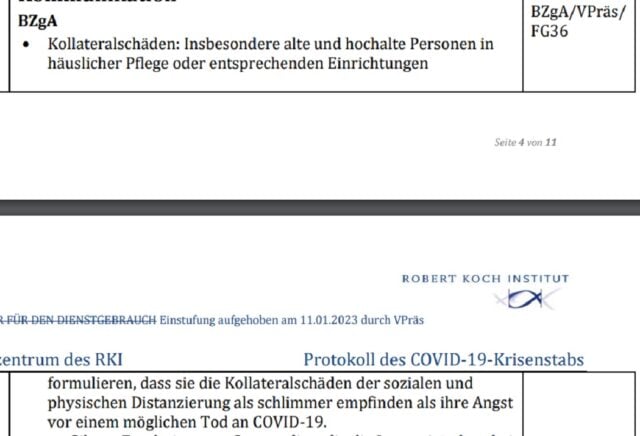

Kollateralschäden: Senioren sehen Isolation schlimmer als Todesgefahr

Am 2. Mai 2020 dauerte der Lockdown bereits rund sechs Wochen an. Das RKI-Krisenstabsprotokoll vermerkte unter dem Stichwort „Kollateralschäden“: „Insbesondere alte und hochalte Personen in häuslicher Pflege oder entsprechenden Einrichtungen formulieren, dass sie die Kollateralschäden der sozialen und physischen Distanzierung als schlimmer empfinden als ihre Angst vor einem möglichen Tod an COVID-19“.

Doch das schien die Regierung nicht näher zu beunruhigen. Es gab keine Studien, „die differenziert diese Altersgruppen betrachtet“ hätten. Man hoffte auf eine bereits geplante „repräsentative Studie des RKIs“.

RKI-Files vom 4. Mai 2020: „Kollateralschäden“. Foto/Screenshot: RKI

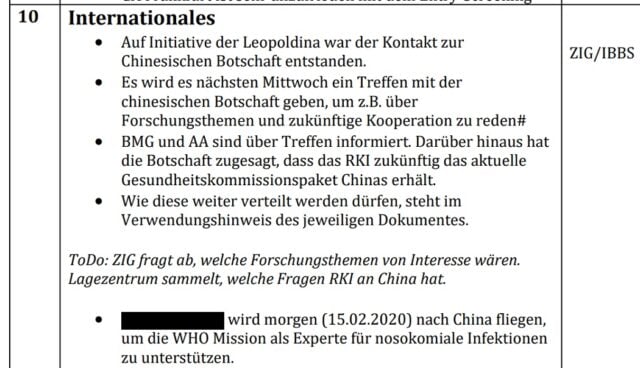

China als Vorbild?

Doch wie konnte es so weit kommen? Als von Lockdowns noch keine Rede war, am 14. Februar 2020, muss auf Betreiben der Leopoldina, der höchsten wissenschaftlichen Lehr- und Forschungseinrichtung des Landes, Kontakt zur chinesischen Botschaft aufgenommen worden sein.

Anders als bei den Papieren des Corona-Expertenrats der Bundesregierung ist mit der neuen Protokollversion nun auch einiges darüber zu erfahren. Die chinesische Botschaft erklärte sich sogleich bereit, dem RKI „das aktuelle Gesundheitskommissionspaket Chinas“ zur Verfügung zu stellen. Die Journalistin Aya Velázquez hatte auf ihrem X-Kanal als erste darüber berichtet.

RKI-Files vom 14. Februar 2020: Kontaktaufnahme zur chinesischen Botschaft. Foto/Screenshot: RKI

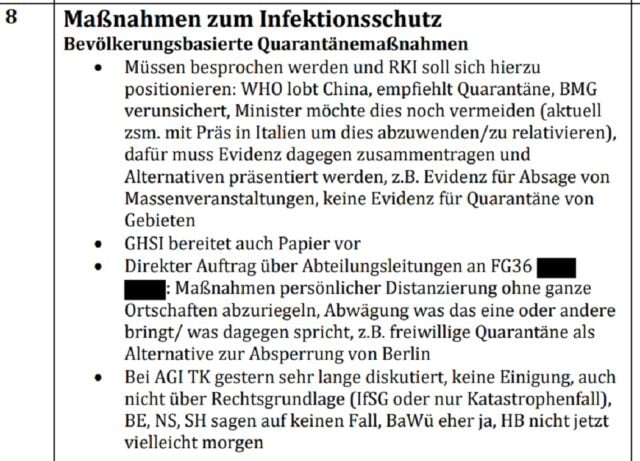

Aus weiteren Anmerkungen geht hervor, dass anfängliche Zweifel des Auswärtigen Amtes (18. Februar 2020, Seite 174 der Protokolle) und des BMG (25. Februar 2020, Seite 225), ganze Gebiete unter Quarantäne zu stellen, allmählich wichen.

RKI-Files vom 25. Februar 2020: Noch war man sich nicht sicher, ob das Beispiel China den Weg weisen sollte, wie es die WHO empfahl. Foto/Screenshot: RKI

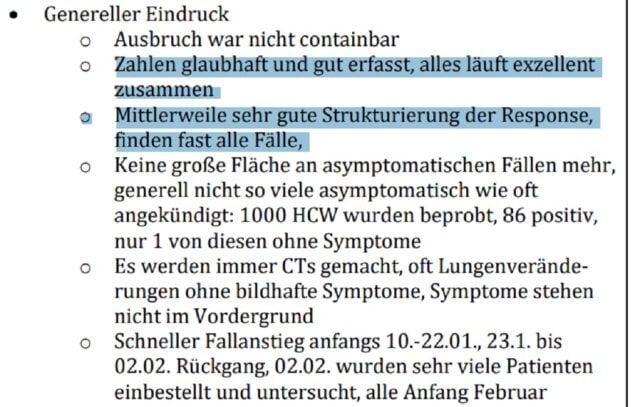

Man begann offenbar, sich langsam mit dem chinesischen Weg anzufreunden. Dafür hatte wohl auch der Bericht eines anonymen China-Reise-Rückkehrers aus dem RKI gesorgt. Am 26. Februar 2020 lauteten seine Einschätzungen: „Zahlen glaubhaft und gut erfasst, alles läuft exzellent zusammen, mittlerweile sehr gute Strukturierung der Response, finden fast alle Fälle“ (26. Februar 2020, S. 231). In China trügen alle Menschen in der Öffentlichkeit Masken, Kontakte würden nachverfolgt, die ganze Stadt Wuhan sei seit zehn Tagen leer gefegt, niemand verlasse seine Wohnung, es gebe „kaum noch Übertragungen“ (26. Februar 2020, S. 232).

Der Berichterstatter schloss aus alldem, dass ähnliche Maßnahmen „sinnvoll“, für Deutschland „aber ggf. nicht realistisch durchführbar“ seien (S. 233).

RKI-Files vom 26. Februar 2020: Ein China-Rückkehrer aus den Reihen des RKI: „Alles läuft exzellent zusammen“. Foto/Screenshot: RKI

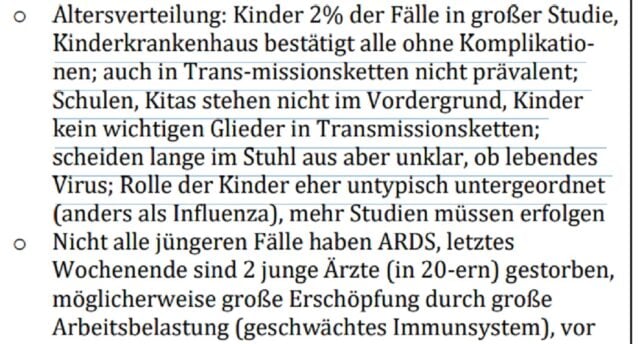

Kinder praktisch außer Gefahr

Den Chinesen war zu diesem Zeitpunkt schon klar, dass Kinder weder besonders gefährdet waren, noch eine große Rolle bei der Übertragung spielten: Beim Punkt „Altersverteilung“ des Erregers hieß es nämlich: „Kinder 2 % der Fälle in großer Studie, Kinderkrankenhaus bestätigt alle ohne Komplikationen; auch in Transmissionsketten nicht prävalent; Schulen, Kitas stehen nicht im Vordergrund, Kinder kein wichtigen Glieder in Transmissionsketten; […] Rolle der Kinder eher untypisch untergeordnet (anders als Influenza), mehr Studien müssen erfolgen“ (S. 232).

RKI-Files vom 26. Februar 2020: In China überlebten alle Kinder das Virus ohne größere Komplikationen. Foto/Screenshot: RKI

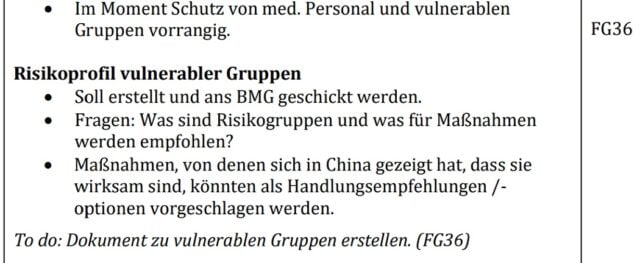

Kinder hätten demnach eigentlich aufatmen können. Am 3. März 2020 hielten die RKI-Experten dann so etwas wie einen Kompromiss für vulnerable Gruppen fest: „Maßnahmen, von denen sich in China gezeigt haben, dass sie wirksam sind, könnten als Handlungsempfehlungen/-optionen vorgeschlagen werden.“

RKI-Files vom 3. März 2020: Vulnerable Gruppen sollten ähnlich wie in China abgesondert werden. Foto/Screenshot: RKI

10. März: Schulschließungen nun doch Option

Am 10. März 2020 (Seite 322) findet sich eine Empfehlung der RKI-Fachleute, auf „Social Distancing“ als eine „sehr wirksame bevölkerungsbasierte Maßnahme“ zu setzen. Diese „sollte auch in Deutschland früh begonnen werden“, da sie auch in fortgeschrittenem Stadium effektiv sei, „je früher desto wirksamer“, heißt es.

Und plötzlich gings doch auch an die Jüngeren: „Eine neue Studie zeigt, dass die Infektionshäufigkeit bei Kindern und Jugendlichen genau wie bei Erwachsenen ist, lediglich die Symptome sind weniger schwer, dies legt nahe, dass Schulschließungen prinzipiell sinnvoll sind“. Um welche Studie es hier ging, wird nicht erwähnt.

Am 11. März 2020 erklärte WHO-Chef und China-Maßnahmen-Freund Tedros Adhanom Ghebreyesus die Situation zur weltweiten „Pandemie“. Und erhöhte damit den Handlungsdruck auf die WHO-Mitgliedstaaten.

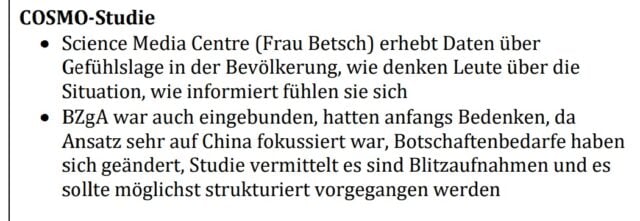

Drei Tage nach der Risikohochstufung durch Schaade und Wieler und noch vor dem Beginn des ersten Lockdowns, am 20. März 2020, erhöhte auch Prof. Cornelia Betsch, Psychologin und Expertin für Gesundheitskommunikation an der Uni Erfurt, über die Ergebnisse ihrer COSMO-Studie offenbar den Druck, sich noch mehr in Richtung China zu orientieren. Ihr Ansatz war angeblich „sehr auf China fokussiert“. Die „Botschaftenbedarfe“ hätten sich geändert, stand im Protokoll des Tages. Anfangs habe die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) noch Bedenken geäußert.

RKI-Files vom 20. März 2020: Lösungsansatz der COSMO-Studie war „sehr auf China fokussiert“. Foto/Screenshot: RKI

Doch nun war wohl endgültig klar: Deutschland würde sich fürs Erste deutlich eher an dem strengen chinesischen Modell als am lockeren Weg der Schweden orientieren. Jens Spahn gab den steigenden Druck offensichtlich an das RKI weiter: „Druck vom Minister zugunsten pragmatischer Lösungen steigt, z.B. Wunsch die Zahlen von Johns Hopkins zu verwenden“, hieß es im Protokoll (S. 413). Pragmatismus war angesagt – schon wegen der immer wieder thematisierten, schwierigen Personalsituation in den Krankenhäusern.

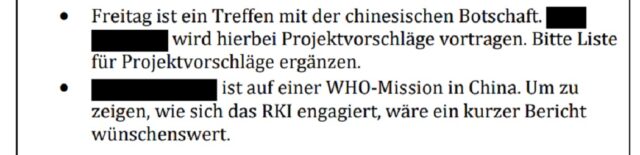

Welcher RKI-Mitarbeiter auf „WHO-Mission“ hatte nach China fliegen dürfen, bleibt weiter unklar. Dem RKI war allerdings wohl sehr daran gelegen, seine Arbeit gegenüber der WHO oder gegenüber Peking in ein gutes Licht zu rücken: Der Reisende sollte dafür extra mit einem Bericht versorgt werden. Und er kehrte, wie oben gezeigt, einige Wochen später mit einem Lob auf die Erfolge in Wuhan zurück.

RKI-Files vom 14. Februar 2020: Ein RKI-Mitarbeiter durfte per „WHO-Mission“ zum Ortstermin nach China reisen. Foto/Screenshot: RKI

Meinung zur Maske geändert

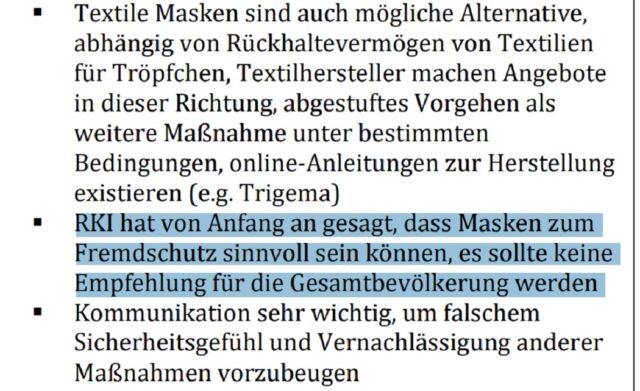

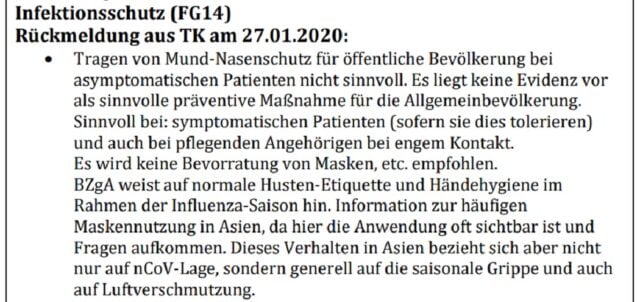

Hatte das RKI noch am 27. Januar 2020 klargestellt, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für die „öffentliche Bevölkerung bei asymptomatischen Patienten nicht sinnvoll“ sein würde, so hieß es nun kaum zwei Monate später im Protokoll vom 19. März: „RKI hat von Anfang an gesagt, dass Masken zum Fremdschutz sinnvoll sein können, es sollte keine Empfehlung für die Gesamtbevölkerung werden.“ Woher der Sinneswandel kam, bleibt unklar.

RKI-Files vom 16. März 2020: Das RKI revidierte seine Aussage zu Masken, Hintergrund unklar. Foto/Screenshot: RKI

So hatten die RKI-Experten die Sache mit der Maske noch Ende Januar betrachtet:

RKI-Files vom 27. Januar 2020, nun entschwärzt: Keine Evidenz für Nutzen von Masken. Foto/Screenshot: RKI

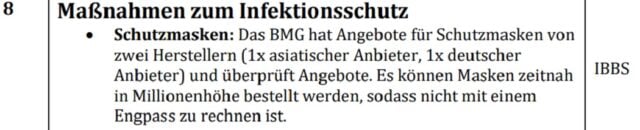

Dass auch das Thema Masken bald kein logistisches Problem mehr darstellen würde, dafür hatte das BMG bereits Anfang März 2020 gesorgt. Man habe zwei Angebote auf dem Tisch, die Masken würden „zeitnah in Millionenhöhe“ bestellbar sein. Genau drei Wochen später startete der erste Lockdown in Deutschland.

RKI-Files vom 2. März 2020: Masken würden zeitnah bestellbar sein. Foto/Screenshot: RKI

Die RKI-Files

Die aktuelle Version der RKI-Files war auf Druck des „Multipolar“-Magazins veröffentlicht worden. Das Magazin will am 8. Juli vor Gericht für noch weitere Entschwärzungen kämpfen.

Auch die noch gänzlich unveröffentlichten RKI-Protokolle aus der Zeit zwischen Mai 2021 und Juli 2023 sollen nach entsprechender Prüfung und einem Drittbeteiligungsverfahren „so schnell wie möglich“ veröffentlicht werden, kündigte das RKI in seinem Begleitschreiben (PDF) an.

BMG-Chef Prof. Karl Lauterbach hatte am 28. März unter dem Druck der Presse eine Transparenz-Offensive angekündigt.

![[Live ab 17 Uhr] WHO Hub in Berlin mit Lauterbach und Generaldirektor Ghebreyesus](https://images-de.epochtimes.de/uploads/2025/04/Thumbnail-WHO-Hub-Berlin-LIVE-Lauterbach-Ghebreyesus-400x225.jpg)

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion