ZDF-Wahlrunde: Sechs kleinere Parteien debattieren zu Asyl, Energieversorgung, Wirtschaftspolitik

Die ZDF-Wahlsendung „Schlagabtausch“ von sechs kleineren Parteien gut zwei Wochen vor der Bundestagswahl wurde von Themen wie Zuwanderung und Flucht, Wirtschafts- und Energiepolitik sowie der Außenpolitik bestimmt.

In der ZDF-Sendung „Schlagabtausch“ prallten Forderungen nach Veränderungen auf die Verteidigung bereits beschlossener Reformen. Auch Wirtschaft und Soziales liegen den vertretenen kleineren Parteien nach Auskunft ihrer Spitzen am Herzen – wie auf die Frage nach dem drängendsten Thema direkt nach der Wahl deutlich wurde.

Der Streit der Kleineren um Asyl und AfD

Angesichts des Streits um Asyl schlug der FDP-Vorsitzende Christian Lindner einen „parteiübergreifenden Schulterschluss“ ohne und gegen die AfD vor. Unionspositionen sollten in einen rot-grünen Gesetzentwurf eingearbeitet werden. So könne man die AfD kleinmachen.

„Die AfD wird man nicht kleinmachen mit Lichterketten“, sagte Lindner an die Adresse von Grünen-Chef Felix Banaszak. „Die AfD macht man nur klein, indem man Probleme kleinmacht, die diese Partei einst groß gemacht haben.“

Banaszak entgegnete: „Die AfD macht man vor allem nicht klein, indem man die Geschichten und die Narrative übernimmt, die diese Partei seit Jahren durchs Land treibt.“ Der Grünen-Chef kritisierte damit Forderungen nach einem schärferen Asylkurs bei anderen Parteien.

Grünen-Chef verteidigt Kanzlerkandidaten

Ein umstrittenes Migrationspapier von Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck wurde vom Parteichef verteidigt. Es sei Ausweis dafür, dass die Grünen um Differenzierung bemüht seien. Habeck hatte in einer „Sicherheitsoffensive“ mehr Abschiebungen gefordert.

Grünen-Chef Banaszak sagte, die Migrationsdebatte gehöre „raus aus der Zuspitzung“. Deutschland brauche nicht nur ausländische Fachkräfte, sondern könne auch Menschen aufnehmen, „die auf der Suche nach Schutz sind, weil sie vor Bomben, vor Hunger, vor Bedrohung fliehen“.

Banaszak stellte sich der Position entgegen, beim Asylsystem müsse komplett neu angesetzt werden. Er verwies auf das europäische Asylsystem, das im vergangenen Frühjahr nach jahrelangen Verhandlungen von den EU-Mitgliedern beschlossen wurde und ab 2026 gelten soll.

Parteien warnen vor wachsender Überforderung

BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht wiederum verwies auf das Grundgesetz, das nur demjenigen Anspruch auf Asyl gewähre, der nicht aus einem sicheren Drittstaat komme.

Nach dem EU-weiten sogenannten Dublin-Verfahren ist in der Regel das europäische Land für einen Flüchtling zuständig, über das er in die EU eingereist ist. Wagenknecht sagte, diesen Grundsatz könnten nur Privilegierte bestreiten, die nicht betroffen seien. Denn die Systeme etwa für die Gesundheitsversorgung oder die öffentliche Sicherheit seien überfordert.

Auch Lindner, AfD-Chef Tino Chrupalla und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt beklagten eine Überforderung vieler Kommunen bei der Zuwanderung.

Wagenknecht nannte als Beispiel den Wohnungsmarkt: „Jede neue Sozialwohnung bekommt eher eine Zuwandererfamilie. Das ist für die Menschen, die eine Sozialwohnung brauchen, eine richtig harte Situation.“ Aus Sicht des Linke-Vorsitzenden Jan van Aken liegt die Überforderung hingegen daran, dass die Kommunen „kaputtgespart“ worden seien.

Dobrindt: Illegale Migration überall im Alltag spürbar

Dobrindt sagte: „Wir sind ein weltoffenes Land.“ Doch für jene, die nicht Teil der Gesellschaft sein wollten, müsse diese sagen können: „Sie müssen dieses Land auch wieder verlassen.“ Ständig – so der CSU-Politiker – sei die Realität der Menschen mit der illegalen Migration konfrontiert – „im Kindergarten, in der Schule, am Bahnhof, am Marktplatz“. Die Zahlen seien zu hoch.

Wagenknecht sagte in Anspielung auf den tödlichen Messerangriff von Aschaffenburg, „schreckliche Dinge“ geschähen, weil die Zahl der nach Deutschland kommenden Flüchtlinge zu hoch sei.

Heftig geriet Wagenknecht mit dem Chef ihrer ehemaligen Partei Die Linke aneinander. Van Aken sagte: „In Deutschland leben über 21 Millionen Menschen mit einer Migrationsgeschichte. Wenn die hier zugucken, fragen sie sich: Ist das überhaupt noch das Land, in dem ich leben kann?“ Seinen Mitkonkurrenten warf van Aken vor, ein KIima der Unsicherheit für Millionen zu schaffen.

Wagenknecht entgegnete, das wirkliche Problem sei „dieses Wegreden dessen, was die Menschen real in ihrem Leben sehen an Problemen und täglich erleben“. Wagenknecht: „Die These, dass die Debatte über Migration verantwortlich dafür ist, dass es Probleme gibt, das ist so was von absurd.“ Wer diese wegrede, lebe „jenseits der Realität der Menschen“.

Was wollen die Parteien für die Wirtschaft?

Mit der Sozialpolitik und der Wirtschaft kamen auch zwei andere Felder ausführlicher zur Sprache. Auf die Frage nach dem Thema, das „an Tag eins nach der Wahl“ oben stehe, nannte Lindner eine Wirtschaftswende.

Denn für alles andere brauche es ein stabiles wirtschaftliches Fundament. Auch Dobrindt zählte mehr wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu seinen Kernanliegen.

Einig waren sich alle Beteiligten am Donnerstagabend, dass grundlegende Änderungen nötig seien. Die Konzepte sind unterschiedlich. Streit gab es insbesondere um die Energiepolitik.

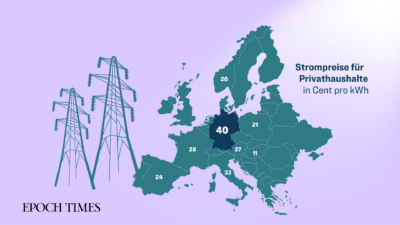

Deutschlands Wirtschaft müsse Energie zu wettbewerbsfähigen Preisen kaufen, sagte BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht und bekräftigte die Forderung nach einer Wiederaufnahme von Gaslieferungen aus Russland.

„Wie dumm kann man sein zu sagen, man macht Sanktionen, um Russland zu schaden. Am Ende schaden wir vor allem unserer Wirtschaft.“ Gegen Gas aus den USA habe sie aber auch nichts, „wenn die Amerikaner uns Gas zu wettbewerbsfähigen Preisen liefern würden“.

Deutschland müsse wieder Exportweltmeister werden und nicht „Moralweltmeister“ sein, sagte AfD-Ko-Chef Tino Chrupalla.

Er sehe das wie das BSW: Strom und Gas müssten dort gekauft werden, wo es am günstigen sei. Deutschland brauche eine gesicherte Energieversorgung durch Atomenergie, Gas aus Russland und Kohle, aber keinen „Flatterstrom“ durch Windkraftanlagen.

CSU kritisiert Energiepolitik der Grünen

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt warf BSW und AfD daraufhin „Putin-Hörigkeit“ vor. „Die wird uns nicht erfolgreich machen.“ Er kritisierte gleichzeitig die Energiepolitik der Grünen, die dazu geführt habe, dass Frankreich durch Nachfrage aus Deutschland „einen Rekord an Atomstromexport“ habe.

Grünen-Chef Felix Banaszak machte seinerseits unionsgeführte Bundesregierungen dafür verantwortlich, die Abhängigkeit von russischem Gas überhaupt erst mitgeschaffen zu haben.

Für den Umbau hin zu einer klimaneutralen Produktion in Deutschland sei nun auch eine Unterstützung der Unternehmen notwendig. Es sei „naiv“ zu glauben, dass selbst Großunternehmen wie ThyssenKrupp das „aus der Portokasse“ bezahlen könnten.

Linken-Chef Jan van Aken sah wiederum das Problem auch in der unter einer unionsgeführten Regierung beschlossenen Schuldenbremse. Das Beispiel Frankreich zeige, dass Politik auch im Energiebereich „gegen die Krise aninvestieren“ müsse. „Wer sich in die Krise weiter reinspart, der wird die Krise verstärken.“

Soziales in engem Zusammenhang mit Wirtschaft

FDP-Chef Christian Lindner warnte auch im Sozialbereich vor immer lauteren Rufen nach dem Staat. „Das muss irgendwie finanziert werden“, sagte der Liberale.

„Was wir brauchen, ist Wettbewerbsfähigkeit.“ Um „spitzenmäßige Sozialstandards“ zu bieten, müssten Deutschland und seine Wirtschaft „auch wieder Spitzenleistungen bringen“.

Moderator Andreas Wunn meinte zum Schluss, es sei ihm ganz gut gelungen, die Runde im Zaum zu halten.

Am Sonntag – zwei Wochen vor der Wahl – treffen dann Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz bei ARD und ZDF in 90 Minuten zusammen. Dann heißt es: „Das TV-Duell – Scholz gegen Merz“. (dpa/dts/red)

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion