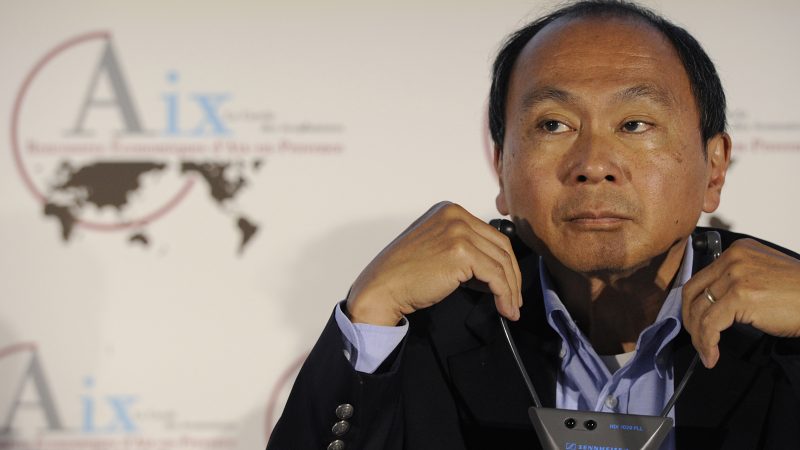

Fukuyama gruselt sich vor der „Vielfalt“ – und empfiehlt stattdessen Bekenntnis-Identität aus der Retorte

In den 1990er Jahren galt der US-amerikanische Politikwissenschaftler und Soziologe Francis Fukuyama lange Zeit als der Modephilosoph schlechthin. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hörte man seine Botschaft im Westen mit allergrößter Genugtuung: Das „Ende der Geschichte“ sei gekommen, verkündete er. Die liberale Demokratie habe im Sinne der Hegelschen Dialektik als Synthese aus den gescheiterten Vorkriegsordnungen und den totalitären Ideologien obsiegt und werde von nun an ihren unaufhaltsamen weltweiten Siegeszug antreten.

Als am 11. September 2001 die Türme des World Trade Centers brannten, war das „Ende der Geschichte“ jedoch selbst schon wieder Geschichte. Mit dem radikalen Islam war ein neuer globaler Herausforderer auf den Plan getreten, das Mullah-Regime im Iran erwies sich als überraschend resilient, in der Türkei vollzog sich eine religiös-konservative Wende, in Russland endete mit Boris Jelzins Präsidentschaft auch der Versuch, Fukuyamas Thesen in Echtzeit in die Praxis umzusetzen, die Volksrepublik China expandiert mithilfe von Korporatismus und den Methoden eines Kredithais und auch in lateinamerikanischen Ländern entstanden neue autoritär-sozialistische Gemeinwesen.

Zugleich erleben auch die von Fukuyama zum Zukunftsmodell erklärten liberalen Demokratien des Westens im Inneren Anfechtungen von links und rechts. Die einen nehmen Widersprüche der liberalen Demokratie vor allem dort wahr, wo diese ihr Teilhabeversprechen vernachlässige oder außenpolitisch ihren hehren Idealen nicht gerecht werde. Die anderen verweisen darauf, dass die Einschätzung Fukuyamas, Gesellschaften könnten sich jederzeit selbst auf neue Ordnung verständigen, eine Grundlage aus ideellen und kulturellen Werten voraussetze, die die Demokratie selbst nicht schaffen könne.

Vom Neocon zum Global-Institutionalisten

Fukuyama selbst gehörte unter dem Eindruck der Anschläge von 9/11 erst noch zu den glühenden Neocons, die den damaligen Präsidenten George W. Bush kurz danach in einem offenen Brief dazu aufriefen, nicht nur den Terrorpaten Osama Bin Laden zu fangen und zu töten, sondern auch bei dieser Gelegenheit Iraks Diktator Saddam Hussein zu stürzen.

Nachdem George W. Bush dieser Aufforderung nachgekommen war, begann Fukuyama sich von den Neocons zu distanzieren, indem er diesen „Leninismus“ vorwarf. Diesen definierte er als „aktives Eingreifen in unvermeidliche Prozesse, um sie zu beschleunigen“ – stattdessen sollten die USA „internationale Institutionen gestalten“. Die Idee des „Exzeptionalismus“ verwarf er, weil diese „die Vereinigten Staaten über die anderen hinaushebt“.

Mittlerweile hat der an der Stanford-Universität lehrende Politikwissenschaftler neues Ungemach identifiziert – und dieses trage in mindestens ebenso starkem Maße zur Krise der Demokratie bei wie die konservative oder populistische Kritik am global orientierten Liberalismus.

In der „Neuen Zürcher Zeitung“ klagt der Politikwissenschaftler, die Gesellschaft zerfalle durch Identitätspolitik und „neuen Tribalismus“ in immer kleinere Gruppen. Diese vollziehen sich unter dem wohlklingenden Begriff der „Vielfalt“.

Im Sinne von Multikulturalismus, Antirassismus, Feminismus und anderen Formen dieses Tribalismus beschreibe diese jedoch nicht einen geordneten Zustand des Zusammenlebens unterschiedlicher Gruppen in einer Gesellschaft und deren gemeinsames Streben nach dem Gemeinwohl. Vielmehr bewirkte dieser Kult der Vielfalt gleichsam deren Balkanisierung.

Das kulturelle Sein bestimmt das Bewusstsein

Die auf der Linken dominant gewordene Strategie, Randgruppen und Minderheiten politisch zu mobilisieren, indem sie ihnen vermittelten, dass diese durch die Mehrheitsgesellschaft benachteiligt oder unterdrückt würden, drohe die damit einhergehenden Narrative zum Selbstzweck zu machen. Ethnische, kulturelle und soziale Bruchlinien würden sich so vertiefen, entsprechende Konflikte verstärken und die Grundlagen des Strebens nach dem Gemeinwohl würden zerstört.

Die Kritik an diesen kulturmarxistischen Denkmustern ist bei Fukuyama nicht neu. Bereits im Zuge der Veröffentlichung des „Endes der Geschichte“ griff dieser die Philosophie der Postmoderne an, die den Ordnungs- und Gestaltungsanspruch der westlichen Welt unterminiere. Dass die liberale Demokratie den orthodoxen Marxismus und den Nationalsozialismus überlebt habe, zeige, dass es Sinn mache, diese als Verkörperung der Hoffnungen des progressiven Zeitalters zu betrachten. Demgegenüber gäbe die Postmoderne, die das kulturelle Bewusstsein als Bestimmungsfaktor des Seins überbetone, keine Hoffnung und habe nichts anzubieten, was einen Gemeinsinn stiften könne. Stattdessen verharre sie ausschließlich auf zweifelhaften intellektuellen Prämissen.

Fukuyama gibt in weiterer Folge der linken Identitätspolitik die Schuld am Wiedererstarken der Identitätspolitik von rechts. In der Mehrheitsgesellschaft würden Vorbehalte gegenüber Randgruppen und Minderheiten wieder zunehmen, weil diese in Folge des Wirkens dieser Ideologien verstärkt als Herausforderer wahrgenommen würden.

„Größere und einheitlichere Identitäten schaffen“

In weiterer Folge begibt Fukuyama sich gar in die analytische Nähe eines Jörg Baberowski, wenn nicht gar Björn Höcke, indem er feststellt, dass die Natur des Menschen „ein Streben nach authentischen Bindungen und nach Gemeinschaft“ beinhalte, das man nicht ignorieren dürfe.

Diesem jedoch will er anders als die oben genannten rechtskonservativen Kulturkritiker nicht durch eine Wiedergewinnung verschütteter Identitätsstränge rund um Tradition, Familie, Religion oder Nation begegnen, sondern „größere und einheitlichere nationale Identitäten […] definieren“, auf deren Grundlage gesellschaftlicher Zusammenhalt wieder möglich sein solle.

Diese „nationalen Bekenntnisidentitäten“ sollen nicht nur helfen, die Menschenwürde wieder universaler zu fassen, sondern auch die Assimilation von Randgruppen und Minderheiten ermöglichen. So könnten Antworten auf das Identitätsvakuum westlicher Gesellschaften formuliert und ein Zusammenhalt wieder möglich werden.

Die „nationale Bekenntnisidentität“ solle nicht auf „einer einheitlichen Religion“, sondern allgemeinen „Grundwerten und -überzeugungen“ beruhen, wobei Fukuyama jedoch offenlässt, was deren Grundlage sein soll. Der Staat solle diese Werte definieren und von seinen Bürgern „Treueeide“ auf diese einfordern.

Kritiker argwöhnen, dass dieser Versuch, auf dem Reißbrett eine künstliche Identität oder gar einen „neuen Menschen“ zu erschaffen, die der Staat dann verbindlich für alle verordnen solle, gerade das sei, was die Rebellion gegen eine liberale Demokratie, die traditionelle Bindungen für überflüssig erkläre, erst anfache. Zudem widerlege Fukuyama mit seiner Forderung nach einer von oben verordneten Zivilreligion seine eigene These, wonach die Kräfte des Gemeinwesens in einer liberalen Demokratie von selbst stark genug wären, sich eine verbindliche Ordnung zu geben.

Gestern der „Sowjetmensch“ – heute der „Europäer“ oder „Weltbürger“

In einem Kommentar auf der Seite des „Bund St. Michael“ heißt es dazu:

„Die Vorstellung eines Staates, der sich eine religiöse Funktion aneignet, indem er sich zur Quelle von Grundwerten erklärt und zudem seine Bürger zu entsprechenden Bekenntnissen verpflichten will, ist nicht liberal, sondern beruht auf einem totalitären Impuls.“

Das Bestreben, Bindungen und Grundwerte eines Gemeinwesens im Reagenzglas erzeugen zu wollen, statt auf überlieferte und über Jahrtausende hinweg erprobte zu setzen, ist überall, wo es versucht wurde, gescheitert – nicht selten mit blutigen Nebenwirkungen.

Der Liberalismus hat seinen Wert dort, wo er bestehende Bindungskräfte und entstandene kulturelle und religiöse Substanz schützt – vor dem modernen Staat, der sich anmaßt, diese im Namen einer Ideologie zu ersetzen. Ein liberaler Staat kann diese Substanz jedoch definitionsgemäß nicht selbst erzeugen, widrigenfalls auch er in Wahrheit ein ideologischer wäre. Auch die USA, deren „Exzeptionalität“ nicht darin besteht, sich selbst für überlegen zu halten, sondern auf einer Idee gegründet worden zu sein, haben sich nicht angemaßt, die Bekenntnisidentität, auf die sie gegründet sind, selbst zu schaffen. Ihre Gründerväter gingen vielmehr von gottgegebenen Rechten aus, die der Staat zu schützen und zu bewahren – aber in keiner Weise zu ersetzen habe.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion