RKI-Protokolle zeigen: Behörde sorgte sich um Glaubwürdigkeit

Aus den Protokollen des COVID-19-Krisenstabs am Robert-Koch-Institut (RKI) geht hervor, dass es während der Corona-Krise offenbar mehrfach zu Konflikten zwischen dem Bundesgesundheitsministerium und dem RKI gekommen ist.

Die Protokolle wurden Ende Mai während eines laufenden Gerichtsverfahrens zur Herausgabe der Dokumente weitgehend ungeschwärzt veröffentlicht. Sie betreffen den Zeitraum von Januar 2020 bis April 2021. Das RKI plant, nach eingehender Prüfung auch die weiteren Protokolle zu veröffentlichen.

Das Institut stand während der Corona-Krise im Spannungsfeld zwischen Politik und Wissenschaft. Es musste als Fachoberbehörde für Seuchenschutz und Krankheitsprävention Empfehlungen geben und gleichzeitig politische Entscheidungen mit wissenschaftlichen Erklärungen unterfüttern.

Dabei befürchtete das RKI, dass es zukünftig nicht mehr in Entscheidungsprozesse eingebunden wird oder seine Empfehlungen auf eine ungewollte Art politisch genutzt werden könnten, wenn diese zu weit von den „Wünschen“ der Politik entfernt sind.

Gleichzeitig wurden beim Krisenstab mehrfach die Bedenken geäußert, dass die Glaubwürdigkeit der international angesehenen Einrichtung aufs Spiel gesetzt wird, wenn der Bereich wissenschaftlich belegter Erkenntnisse verlassen wird.

Als eine Bundesoberbehörde, die dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) untersteht, ist sie gegenüber dem Ministerium weisungsgebunden. Das heißt, das RKI ist nicht unabhängig, da nach allen Empfehlungen und Hinweisen die letztendliche Entscheidung im BMG genauer gesagt im Kanzleramt fällt, wie auch die Protokolle gezeigt haben.

Alleingänge unter Jens Spahn

Bei den Konflikten ging es laut den Mitschriften auch um Alleingänge des BMG unter der Führung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

Denn zwischen dem Ministerium und seiner nachgeordneten Bundesoberbehörde gab es immer wieder Entscheidungen oder öffentliche Äußerungen des BMG, die das RKI kritisch sah und die nicht der fachlichen Meinung des RKI entsprachen.

Dabei ging es am 14. Februar 2020 beispielsweise um das Ausfüllen eines Formulars (Aussteigerkarte) mit Reiseinformationen durch Fluggäste, die aus Risikogebieten nach Deutschland einreisen und dann sich einer Temperaturmessung am Flughafen unterziehen: „BMG hat eine Anordnung für die Aussteigerkarten erstellt. […] GA Frankfurt [Gesundheitsamt Frankfurt] ist sehr unzufrieden mit dem Entry-Screening [Temperaturmessung nach der Ankunft].“ Zuvor gab es nur die Pflicht zum Ausfüllen des Formulars für Fluggäste aus China.

RKI hält BMG-Maßnahmen an Flughäfen für „ineffektiv“

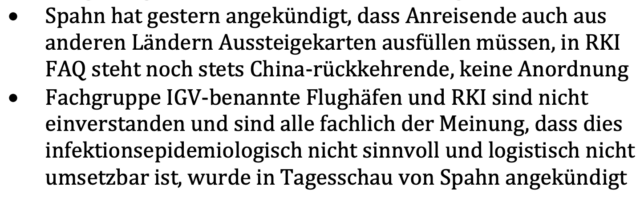

Zu der Maßnahme heißt es in einem Protokoll vom 28. Februar 2020: „Spahn hat gestern angekündigt, dass Anreisende auch aus anderen Ländern Aussteigekarten ausfüllen müssen. […] Fachgruppe IGV-benannte Flughäfen und RKI sind nicht einverstanden und sind alle fachlich der Meinung, dass dies infektionsepidemiologisch nicht sinnvoll und logistisch nicht umsetzbar ist, wurde in Tagesschau von Spahn angekündigt.“

Ausschnitt aus den weitestgehend entschwärzten COVID-19-Krisenstabsprotokollen des Robert Koch-Instituts. Foto: Bildschirmfoto/RKI-Protokolle

Diese Haltung wird auch im Epidemiologischen Bulletin des RKI am 14. Mai 2020 wiedergegeben: „Insgesamt werden Entry- und Exit-Screening-Maßnahmen an Flughäfen mit Temperaturmessungen bei der COVID-19-Bewältigung in Deutschland für ineffektiv und der mögliche Mehrwert als vernachlässigbar eingeschätzt.“

Deutschland hat entsprechend den Internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO – kurz: IGV (2005) – fünf Flughäfen benannt, die spezielle Kapazitäten für Gesundheitsschutzmaßnahmen bereithalten (organisatorisch, personell und materiell – zum Beispiel durch Schutzausrüstung) – das betrifft Berlin-Brandenburg, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München.

Reisende im Corona-Testzentrum am Flughafen Köln/Bonn. Foto: Henning Kaiser/dpa/dpa

RKI will keine Stellungnahme geben

Diese Art von Alleingängen schien sich wiederholt zu haben. Im Protokoll vom 27. Juli 2020 heißt es: „Testung von Reisenden aus Risikogebieten ist beschlossen und ist ohne Rücksprache erfolgt/widerspricht der RKI-Empfehlung […] Spahn wird heute diesbezügliche Anordnung erlassen.“

Bei der Untersagung von Versammlungen oder Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen durch das BMG Anfang 2020 macht das RKI deutlich, dass man für politische Entscheidungen nicht einstehen will.

Hierzu heißt es am 9. März 2020: „Die Länder wünschen sich eine Stellungnahme vom RKI dazu. Dies ist aber eine politische Entscheidung, sodass das RKI keine Stellungen bezieht. Es kann auf die Kriterien bzgl. der Absage von Massenveranstaltungen vom RKI hingewiesen werden.“

Hohe Arbeitslast

Auch, dass BMG-Arbeitsaufträge für das RKI-Lagezentrum zu „Grenzzeiten“ also gegen Abend oder am Wochenende eingingen, sorgte für Unmut bei der Behörde.

So heißt es bereits Ende Januar 2020 im RKI-Protokoll: „Hoher Arbeitsaufwand; seit 23.01.2020 örtlich im [RKI-]Lagezentrum.“

Und: „Arbeit am Wochenende wird weiterhin nötig sein. 2-Schichtbetrieb.“ Das bedeutete eine ständige Besetzung des RKI-Lagezentrums von acht bis 21 Uhr – sieben Tage die Woche.

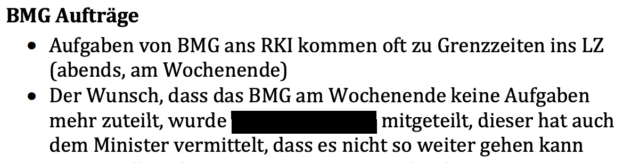

Ende Mai heißt es dann im Protokoll: „Aufgaben von BMG ans RKI kommen oft zu Grenzzeiten ins LZ [RKI-Lagezentrum] (abends, am Wochenende). Der Wunsch, dass das BMG am Wochenende keine Aufgaben mehr zuteilt, wurde mitgeteilt, dieser hat auch dem Minister vermittelt, dass es nicht so weiter gehen kann.“

Ausschnitt aus den weitestgehend entschwärzten COVID-19-Krisenstabsprotokollen des Robert Koch-Instituts. Foto: Bildschirmfoto/RKI-Protokolle

Spahn will mehr Befugnisse

Am 11. März 2020 erklärte die WHO den Coronavirus-Ausbruch offiziell zur Pandemie. Ausschlaggebend waren laut Bundesregierung hierfür „die Geschwindigkeit und das Ausmaß des Ausbruchs sowie die mangelnden Ausbruchsbekämpfungsmaßnahmen in einigen Ländern.“

„Finanziell, praktisch etc. ändert sich nichts“, heißt es im RKI-Protokoll dazu am 12. März 2020. Auch die Einstufung zum COVID-19-Gesundheitsrisiko änderte sich vorerst nicht.

Am selben Tag (12. März) hält die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Anschluss an ein Bund-Länder-Treffen eine Pressekonferenz. An dem Treffen nahmen neben den Ministerpräsidenten aller Bundesländer und Vertretern der Bundesregierung der damalige RKI-Präsident Lothar Wieler, Charité-Chef Heyo Kroemer und Virologe Christian Drosten teil, wie die Kanzlerin damals bekannt gab.

„Ich glaube, dass die Diskussion mit den Wissenschaftlern von großer Bedeutung und großem Wert war. […] Das ist eine unbekannte Herausforderung für uns. Und mit einer solchen unbekannten Herausforderung muss man erst einmal umgehen in Blick auch auf das, was uns die Wissenschaft sagt, was sie weiß und […] was sie nicht weiß. Und daraus müssen wir unsere präventiven, vorbeugenden und aktuellen Maßnahmen entwickeln“, so die Kanzlerin damals.

Bei diesem ersten Corona-spezifischen Bund-Länder-Treffen wurde unter anderem der erste bundesweite Lockdown samt Schließung von Kitas und Schulen beschlossen.

In der Pressekonferenz vom 16. März 2020 begründet die Kanzlerin die Schließungen mit einem Anstieg der Corona-Infizierten. Dort kündigt sie auch weitere Maßnahmen an: „Es leitet uns dabei, dass, was uns immer wieder von der Wissenschaft gesagt wird, nämlich, dass die wirksamste Maßnahme, um diese Infektion zu verringern, das Erhöhen der Distanz und des Abstandes ist, also das Verringern sozialer Kontakte.“

Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht am 16. März 2020 im Kanzleramt in Berlin zu den Medien. Foto: Maja Hitij-Pool/Getty Images

Hochstufung der Gesundheitsgefahr

Am 16. März wurde im RKI-Protokoll auch eine neue Risikobewertung vermerkt: „Am WE wurde eine neue Risikobewertung vorbereitet. Es soll diese Woche hochskaliert werden. Die Risikobewertung wird veröffentlicht, sobald Herr Schaade ein Signal dafür gibt.“

Der Name des damals stellvertretenden Vorsitzenden des RKI und heutigen Präsidenten – Lars Schaade – war in den zuvor veröffentlichten RKI-Protokollen geschwärzt worden. Er ist seit 2010 Abteilungsleiter „Zentrum für Biologische Gefahren und Spezielle Pathogene“ am Institut.

Am 17. März 2020 folgt dann die Hochstufung: Die Gesundheitsgefahr durch Corona für die Bevölkerung wurde von „moderat“ auf „hoch“ geändert und Ende März zusätzlich für die Risikogruppen auf „sehr hoch“.

Begründet wurde dies mit einem „starken Anstieg der Fallzahlen“.

Laut dem täglichen RKI-Situationsbericht vom 17. März 2020 wurden bis dahin in Deutschland 7.156 laborbestätigte SARS-CoV-2-Infektionen aus 16 Bundesländern registriert und zwölf Todesfälle in Zusammenhang mit COVID-19-Erkrankungen seit dem 9. März 2020.

Eine spätere Rückstufung des Gesundheitsrisikos auf „moderat“ durch das RKI wird vom BMG abgelehnt.

Stattdessen kommt es im Dezember 2020 zu einer Hochstufung des allgemeinen Gesundheitsrisikos wegen Corona von „hoch“ auf „sehr hoch“ aufgrund einer Entscheidung des RKI-Krisenstabs. Diese Einstufung bleibt bis zu den letzten bisher veröffentlichten RKI-Protokollen von Ende April 2021 bestehen.

Gesperrter Spielplatz in Dinslaken, Nordrhein-Westfalen. Foto: Lars Baron/Getty Images

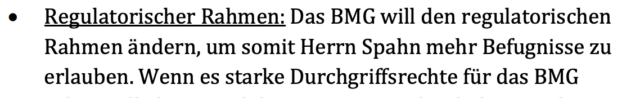

Aber zurück zum 17. März 2020, dem Tag der Hochstufung des Gesundheitsrisikos auf „hoch“: Am selben Tag heißt es im RKI-Protokoll, dass Minister Spahn seine Befugnisse ausweiten will: „Das BMG will den regulatorischen Rahmen ändern, um somit Herrn Spahn mehr Befugnisse zu erlauben.“

Ausschnitt aus den weitestgehend entschwärzten COVID-19-Krisenstabsprotokollen des Robert Koch-Instituts. Foto: Bildschirmfoto/RKI-Protokolle

Was ihn dazu bewog, also ob es vielleicht die Kritik verschiedener Landesbehörden an BMG-Anordnungen, die Ausrufung einer Pandemie durch die WHO oder der Wunsch der Kanzlerin war, geht aus den Protokollen bisher nicht hervor.

Neues Infektionsschutzgesetz

Klar ist: Knapp zehn Tage später legte die große Koalition ein neues Infektionsschutzgesetz mit tiefgreifenden Änderungen vor. Die „ÄrzteZeitung“ schrieb damals: „Der Infektionsschutz in Deutschland ist Ländersache. Das will Jens Spahn ändern. Er fordert deutlich mehr Macht für sein Ministerium. Die Änderungen wären gravierend.“

Der Gesetzentwurf dazu, von der schwarz-roten Regierungskoalition eingereicht, passierte erfolgreich am 25. März 2020 den Bundestag. Die Abgeordneten der Fraktionen der Koalition als auch von FDP und Grünen stimmten zu – AfD und Linke enthielten sich. Nach der Zustimmung des Bundesrates trat das geänderte Gesetz am 28. März 2020 in Kraft.

Nun besaß das BMG nach Feststellung einer nationalen Epidemie durch den Bundestag eine zeitlich befristete Verordnungsermächtigung, um auch auf Länderebene Grundrechte wie die körperliche Unversehrtheit, die Freiheit der Person, die Versammlungsfreiheit, die Freizügigkeit oder die Unverletzlichkeit der Wohnung einzuschränken. Auch die Befugnisse des RKI waren jetzt weitreichender.

Demonstration gegen das neue Infektionsschutzgesetz in Berlin im November 2020. Foto: Epoch Times

RKI um sein Ansehen bemüht

Für das RKI stand während der Corona-Krise der wissenschaftliche Ruf auf dem Spiel:

So heißt es am 6. April 2020 im RKI-Protokoll unter „RKI-interne strategische Fragen“: „Umsetzung BMG Anweisungen […] Wichtig ist, dass das RKI die Anordnungen des BMG regelmäßig als solche ausweist, um sichtbar zu machen, wenn es sich um politische Entscheidungen und nicht um wissenschaftlich begründete Entscheidungen handelt.“

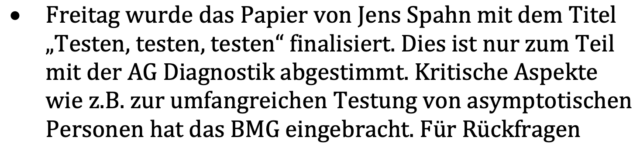

Das trifft aus Sicht des RKI zum Beispiel bei Spahns Teststrategie-Papier vom 28. April 2020 zu, mit dem Titel „Testen, testen, testen“. Zum einen wurde laut RKI-Krisenstab die Arbeitsgruppe Diagnostik in die Abstimmung nur teilweise einbezogen, zum anderen sah man bisher nicht viel „Anhalt für den Mehrwert“, selbst bei medizinischem Personal. Dies sei ein „generell schwierigeres Thema bisher ohne Konsens.“ Die AG Diagnostik bestand damals aus Vertretern des RKI und des BMG.

20. April 2020: Ausschnitt aus den weitestgehend entschwärzten COVID-19-Krisenstabsprotokollen des Robert Koch-Instituts. Foto: Bildschirmfoto/RKI-Protokolle

Mit Spahns Papier waren nun großflächige anlasslose Testungen bei symptomlosen Menschen verbunden. Der RKI-Krisenstab stand solchen Tests außerhalb des medizinisch-pflegerischen Bereichs und gefährdeten Gruppen zunächst zurückhaltend gegenüber.

Ein Corona-Antigen-Selbsttest. Foto: über dts Nachrichtenagentur

Auch die Bund-Länder-Arbeitsgruppe Infektionsschutz, an der Vertreter des RKI teilnahmen, sah die Testung asymptomatischer Fälle „sehr kritisch“. Testergebnisse bei Asymptomatischen seien „schwer zu interpretieren und sollten unbedingt mit anderen Aspekten zur Entscheidung kombiniert werden.

Man kann nicht alleine auf Testung setzen.“

Spahn hält an Ausweitung der Tests fest

Spahn hält an seinen Plänen trotz Kritik fest. Im Protokoll vom 13. Mai 2020 heißt es: „Während zu Beginn der Epidemie die Testung asymptomatischer Personen nicht empfohlen wurde, so sollen nach Ankündigung von BM [Bundesminister] Spahn und Anweisung aus dem BMG vom 17. April 2020 auch asymptomatische Kontaktpersonen getestet werden.“

An anderen Stellen in den Protokollen finden sich Beispiele für Empfehlungen des RKI die offenbar ohne klare „Evidenz“, also, ohne dass die Wirksamkeit der Maßnahme eindeutig wissenschaftlich belegt ist, gegeben wurden.

So zum Beispiel bei der RKI-Empfehlung zum allgemeinen Tragen „einer Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten Situationen im öffentlichen Raum“ vom Anfang Mai 2020.

Während die Behörde zuvor noch Abstand von einer generellen Empfehlung zum Maskentragen nahm, heißt es im Protokoll vom 6. April 2020: „Die Problematik müsste so aufgearbeitet werden, dass zusätzliche Maßnahmen angesichts […] weiter steigenden Fallzahlen sinnvoll erscheinen, auch wenn Evidenz für das Maskentragen in der Gesamtbevölkerung noch fehlt.“

Eine Begründung dafür fand sich schließlich. Im Epidemiologischen Bulletin des RKI vom 7. Mai 2020 heißt es: „Diese Empfehlung beruht auf einer Neubewertung aufgrund der zunehmenden Evidenz, dass ein hoher Anteil von Übertragungen unbemerkt erfolgt, und zwar bereits vor dem Auftreten von Krankheitssymptomen.“

Abgeschaffte Maskenpflicht und Abstandsregeln in einer Fußgängerzone. Foto: dts Nachrichtenagentur

RKI befürchtet Ausschluss von Entscheidungsprozessen

Im Protokoll vom 4. Mai 2020 wird deutlich, in welchem Dilemma sich das RKI öfters sah. Dabei geht es um die Diskussion zwischen RKI und BMG, genauer gesagt Bundeskanzleramt, zu einem allgemeinen Schwellenwert, ab dem Maßnahmen aufgehoben werden können.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Minister Spahn haben mit dem damaligen RKI-Chef Wieler darüber gesprochen. Dieser sprach sich gegen einen Schwellenwert aus, „da die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt werden müssen“. Das RKI wollte die Bewertung lieber den Behörden vor Ort überlassen.

Einen Tag später heißt es im Protokoll: „Indikatoren bereitzustellen wird aus fachlicher Sicht weitgehend abgelehnt, jedoch werden diese nachdrücklich von politischer Seite eingefordert. […] Die genannte Inzidenz [35 pro 100.000 Einwohner] kommt aus einer Diskussion zwischen BM Braun und BM Spahn.“

Der Arzt Helge Braun (CDU) war von 2018 bis Dezember 2021 Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramts, also die rechte Hand von Merkel.

Die damals vorgeschlagene Inzidenz bedeutet, dass weniger als 35 positiv getestete Menschen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen registriert werden müssen, damit es zur Aufhebung von Corona-Maßnahmen kommt.

(V. l.) Özlem Türeci und Ugur Sahin, die Gründer von BioNTech, zeigen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Kanzleramtsminister Helge Braun verschiedene Phasen der BioNTech/Pfizer-COVID-19-Impfstoffproduktion am 19. August 2021 in Marburg. Foto: Arne Dedert – Pool/Getty Images

Suizidrate stieg an

Denn dass die Maßnahmen die Bevölkerung belasteten, war über seine Informationskanäle auch dem Krisenstab bewusst.

So findet sich im Protokoll kurz nach Ende des ersten Lockdowns, der über sieben Wochen ging, am 22. Mai 2020 der Vermerk, dass die Brisanz und Schwere der Telefonanrufe von Bürgern bei der Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung (BzgA) zunehme.

„Themen sind bei Alleinerziehenden die multiplen Belastungen und bei Ältere die Isolation, Lethargie und Suizidgedanken. Ferner sind laufende Therapien, die durch Corona abgebrochen wurden, sowie Suchtproblematiken und Depressionen Themen.“ Auch Themen wie Essstörungen, Depressionen, Glücksspiel und Suchtprobleme würden wieder zunehmen.

Kurz nach dem Beginn des „Lockdown Light“ am 2. November 2020 gab es ein ähnliches Bild. So heißt es am 13. November im Protokoll, dass bei der BzgA-Telefonberatung „viel angefragt“ würde, wie suizidgefährdeten Menschen geholfen werden kann. Ende Januar 2021 – mitten im zweiten harten Lockdown – heißt es dann im Protokoll, dass die Rate der Suizidalität „sehr stark“ steige.

Ausschnitt aus den weitestgehend entschwärzten COVID-19-Krisenstabsprotokollen des Robert Koch-Instituts. Foto: Bildschirmfoto/RKI-Protokolle

Hoher politischer Druck

Wie hoch der politische Druck auf das RKI war, zeigt der nachfolgende Satz im Protokoll vom 5. Mai 2020. Dabei geht es um die Schwellenwerte für die Aufhebnung von Corona-Maßnahmen, die das RKI zunächst ablehnte: „Kommt das RKI der politischen Forderung nicht nach, besteht das Risiko, dass politische Entscheidungsträger selbst Indikatoren entwickeln und/oder das RKI bei ähnlichen Aufträgen nicht mehr einbindet.“

Allerdings sieht der Krisenstab auch die Gefahr, dass es negativ auf das RKI zurückfallen könnte, wenn man die Politik alleine Indikatoren entwickeln lässt: „Bei fehlender fachlicher Grundlage für die Entwicklung der gewünschten Indikatoren müsse dies klar kommuniziert werden, um die Glaubwürdigkeit des Instituts nicht zu gefährden“, heißt es im Protokoll.

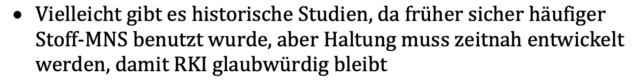

Aber auch zuvor spielte das Bemühen um Glaubwürdigkeit bereits mehrmals eine Rolle. So heißt es im RKI-Protokoll vom 31. März 2020 zur Maskendiskussion und dem Abraten des Tragens von selbst genähten Masken durch das RKI: „Vielleicht gibt es historische Studien, da früher sicher häufiger Stoff-MNS [Mund-Nasen-Schutz] benutzt wurde, aber Haltung muss zeitnah entwickelt werden, damit RKI glaubwürdig bleibt.“

Ausschnitt aus den weitestgehend entschwärzten COVID-19-Krisenstabsprotokollen des Robert Koch-Instituts. Foto: Bildschirmfoto/RKI-Protokolle

Dabei nahm es das RKI mit wissenschaftlichen Belegen zur Wirksamkeit von Maßnahmen oder Schutzmaterial scheinbar nicht immer so streng. Wichtig war es, die richtigen Worte zu finden, wie aus dem Protokoll vom gleichen Tag deutlich wird: „Wo keine/mangelnde Public Health Evidenz verfügbar ist, muss auch weniger harte Evidenz genutzt werden, wichtig ist die Sprachregelung um für die Bevölkerung akzeptabel zu sein.“

Ausschnitt aus den weitestgehend entschwärzten COVID-19-Krisenstabsprotokollen des Robert Koch-Instituts. Foto: Bildschirmfoto/RKI-Protokolle

RKI lieferte Schwellenwerte

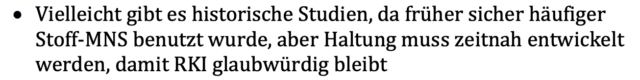

Letztlich lieferte das RKI wie gewünscht Schwellenwerte ans Ministerium und hielt sie dann auch für die Politik für „sinnvoll“.

So heißt es im Protokoll vom 27. Januar 2021:

Ausschnitt aus den weitestgehend entschwärzten COVID-19-Krisenstabsprotokollen des Robert Koch-Instituts. Foto: Bildschirmfoto/RKI-Protokolle

Wer bei der Entscheidung der Maßnahmen das letzte Wort hatte, geht aus einem Protokolleintrag vom 1. April 2020 zur „Deeskalationsstrategie“ – dem Lockern von Corona-Maßnahmen – hervor: So sei der Beginn der Aussetzung von Maßnahmen Aufgabe der Politik. Das RKI könne „klare“ Kriterien benennen und mit Werten für Indikatoren hinterlegen. „Die Politik wird entscheiden, was realistisch ist. Alle Optionen sollen dem BMG vorlegt werden, die Entscheidung wird im Kanzleramt getroffen.“

Ausschnitt aus den weitestgehend entschwärzten COVID-19-Krisenstabsprotokollen des Robert Koch-Instituts. Foto: Bildschirmfoto/RKI-Protokolle

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion