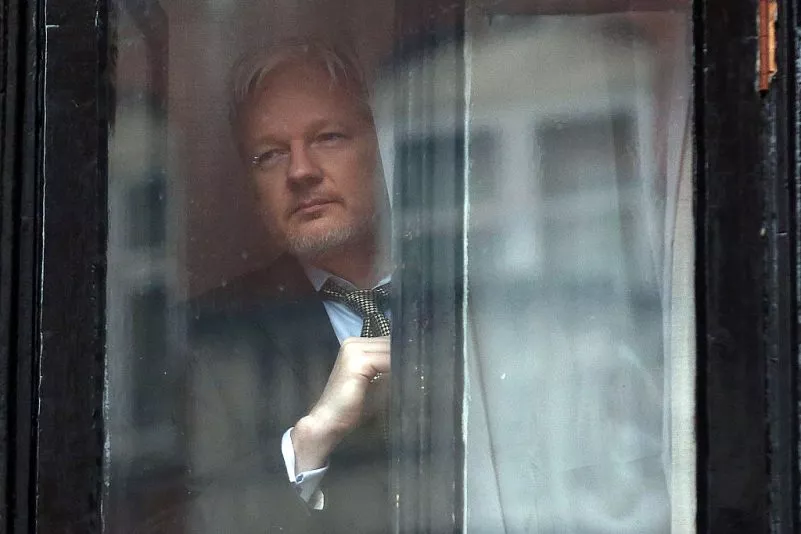

Der Fall Julian Assange: Held oder Krimineller?

Das Schicksal von Julian Assange beschäftigt die Öffentlichkeit seit Jahren. Am Montag nun beginnt in London die Hauptanhörung im Auslieferungsverfahren gegen den Wikileaks-Gründer.

Wikileaks-Gründer Julian Assange.

Foto: Carl Court/Getty Images

Ein furchtloser Verfechter der Informationsfreiheit oder ein Krimineller, der versucht, sich der Justiz zu entziehen: Seit einem Jahrzehnt polarisiert Wikileaks-Gründer Julian Assange die Öffentlichkeit. Sieben Jahre lang verschanzte sich der heute 48-Jährige in der ecuadorianischen Botschaft in London, um seiner Auslieferung an Schweden und später an die USA zu entgehen. Im April 2019 ließ Ecuador ihn fallen, seitdem sitzt er in einem Hochsicherheitgefängnis in London und sieht einer ungewissen Zukunft entgegen.

Wird der gebürtige Australier Assange nach seiner Kindheit gefragt, dann vergleicht er sich mit Mark Twains Kinderbuchhelden, dem abenteuerlustigen Tom Sawyer. Im Gegensatz zu ihm wuchs Assange allerdings nicht bei seiner Tante, sondern bei seiner Mutter auf, die unzählige Male mit ihrem Sohn umzog. Bis zu seinem 15. Lebensjahr hat Assange in mehr als 30 australischen Orten gelebt.

Später studierte er in Melbourne Mathematik, Physik und Informatik. Mit Begabung und Fleiß wurde Assange zum erfolgreichen Hacker: Unter dem Pseudonym „Mendax“ – dem lateinischen Wort für „lügnerisch“ – hackte er die Internetseiten der Nasa und des Pentagons.

Assange – der Staatsfeind

Zum Staatsfeind wurde Assange für Washington durch die Veröffentlichung geheimer US-Dokumente auf der Enthüllungs-Plattform Wikileaks im Jahr 2010. Seitdem fürchtete er stets, an die USA ausgeliefert zu werden.

Gegründet hatte Assange die Plattform nach eigenem Bekunden, um „die Presse zu befreien“ und Fälle von staatlichem Machtmissbrauch aufzudecken. Einer seiner Biographen bezeichnete ihn einmal als „gefährlichsten Mann der Welt“.

Nachdem Schweden 2010 wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs ein Ermittlungsverfahren gegen ihn einleitete, stellte sich Assange der Polizei in Großbritannien. Er kam unter Auflagen wieder frei, beantragte dann allerdings im Juni 2012 Asyl in der ecuadorianischen Botschaft in London.

Auslieferung an die USA droht

Sieben Jahre lang lebte Assange in dem Gebäude, bis Ecuador mit Lenín Moreno einen neuen Präsidenten bekam, der den Dauergast in der Londoner Botschaft als „Problem“ ansah. Im April 2019 entzog Ecuador ihm das Asyl und er wurde festgenommen.

Seitdem sitzt Assange wegen Verstoßes gegen Kautionsauflagen in einem Londoner Gefängnis. Die schwedische Staatsanwaltschaft hat die Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn inzwischen fallen gelassen. Allerdings droht ihm noch immer die Auslieferung an die USA. Am Montag beginnt nun die Hauptanhörung in dem Auslieferungsverfahren.

Schon bevor die ecuadorianische Regierung sich von ihm abwandte, hatte Assange an Popularität verloren. Bereits 2011 wandten sich frühere Verbündete von seiner Organisation ab. Der „Guardian“, die „New York Times“, „El País“, der „Spiegel“ und „Le Monde“ verurteilten, dass Wikileaks Telegramme aus dem US-Außenministerium in ungeschwärzter Form geleakt hatte. Sie kritisierten, das Vorgehen könne Quellen für die Informationen in Gefahr bringen – eine Kritik, der sich auch Whistleblower Edward Snowden anschloss.

UN: Assange „psychologischer Folter“ ausgesetzt

Besonders stark schadete dem 48-Jährigen dann die Entscheidung von Wikileaks, im entscheidenden Moment des US-Präsidentschaftswahlkampfes im Jahr 2016 zehntausende E-Mails aus der Demokratischen Partei zu veröffentlichen. Viele von ihnen stammten aus dem Wahlkampfteam von Hillary Clinton.

Vorwürfe der CIA, russische Agenten hätten die E-Mails an Wikileaks weitergereicht, weist die Enthüllungsplattform zurück.

Allerdings hat Assange seit Beginn seiner jetzigen Haft in London neue Fürsprecher gefunden. Unabhängig von den Vorwürfen gegen den Wikileaks-Gründer wurden immer wieder dessen Haftbedingungen angeprangert. Der UN-Sonderberichterstatter Nils Melzer sprach von „psychologischer Folter“. Jüngst forderten mehr als 130 Politiker, Künstler und Medienschaffende seine Freilassung – darunter auch Ex-Außenminister Sigmar Gabriel (SPD). (afp/so)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.

0

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.