Französischer Verfassungsrechtler: „Wir erleben den Zerfall des politischen Lebens“

Im Interview mit der französischen Epoch Times spricht der Ehrenstaatsrat Jean-Éric Schoettl auch über die anderen Auflösungen der Nationalversammlung seit Inkrafttreten der Fünften Republik 1958 und die Regierungsfähigkeit von Marine Le Pens Partei Rassemblement National (RN).

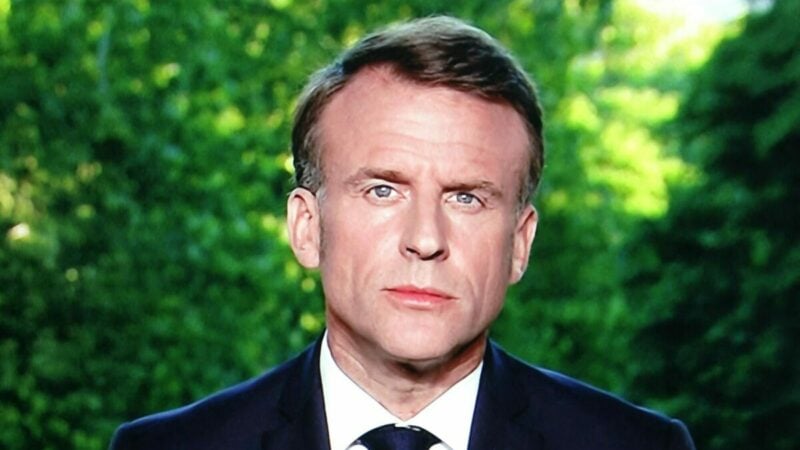

Epoch Times: Warum hat Emmanuel Macron beschlossen, die Nationalversammlung aufzulösen? Ist das nicht überraschend, wenige Wochen vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele?

Jean-Éric Schoettl: Ich kann keine rationale Erklärung für diese Entscheidung finden. Ich kann darin keine strategische Logik erkennen, nicht einmal eine sehr machiavellistische. Die Auflösung vom 9. Juni ist untypisch. Der Grund, den Macron angibt, „Beratung mit dem französischen Volk“, ist seltsam, da das französische Volk am selben Tag seine Meinung äußerte.

Um eine so wenig kalkulierte Risikobereitschaft zu erklären, müsste ich die Persönlichkeit des Präsidenten ergründen. Aber ich bin Jurist und kein Psychologe. Lassen Sie uns dennoch eine Hypothese wagen: Emmanuel Macron wollte angesichts der herben Niederlage, die er bei den Europawahlen erlitten hatte, nicht passiv bleiben. Warum war sie so bitter? Weil er sich während des Europawahlkampfs persönlich und sehr unklug überexponiert und ihn unnötig dramatisiert hat.

Inwiefern unterscheidet sich diese Auflösung von früheren?

Die fünf Auflösungen, die vor dem 9. Juni 2024 während der Fünften Republik stattfanden, hatten alle einen verständlichen Zweck: das Land aus einer schweren Krise herauszuführen (1962, 1968); die Mehrheiten von Präsident und Parlament nach einer Präsidentschaftswahl wieder zu synchronisieren (1981, 1988); die Mehrheit des Präsidenten zu festigen (1997).

Der Fall von 1997 ist sicherlich ein wenig speziell, da Jacques Chirac ein Präsident war, der noch über eine gute Popularität und sogar über eine Mehrheit in der Nationalversammlung verfügt hatte, obgleich sie auch unberechenbar war. Er beschloss, die Versammlung aufzulösen, um eine komfortablere Mehrheit zu erhalten, und vor allem, um die Legitimität des Handelns der Regierung zu festigen. Die geplanten Reformen der Sozialversicherung hatten damals zu sozialen Unruhen geführt.

Ein Mann löscht eine brennende Mülltonne während einer Demonstration gegen die französische Partei Rassemblement National (RN) nach ihrem Erfolg bei den Europawahlen in Lyon, Ostfrankreich, am 10. Juni 2024. Foto: Oliver Chassignole/AFP via Getty Images

Die Entscheidung von Jacques Chirac war daher etwas abenteuerlich. Aber sie bleibt verständlich, weil sie ein klares Ziel verfolgte. Und seine Chancen waren angesichts seiner Popularität nicht gering: Er war zwei Jahre zuvor mit viel Zustimmung gewählt worden.

Tatsache ist, dass von den fünf Auflösungen, die vor dem 9. Juni stattfanden, die von 1997 die am wenigsten notwendige war und wie durch Zufall zu einer Kohabitation führte [Anm. d. Red.: Kohabitation wird in der französischen Politik der Zustand bezeichnet, wenn der Präsident einer anderen politischen Partei angehört als die Mehrheit, die die Regierung stellt].

Die Parlamentswahlen finden am 30. Juni und 7. Juli statt. Das Lager von Emmanuel Macron liegt in den Umfragen hinter der neuen linken Volksfront und dem RN von Le Pen. Ist das das Ende des Macronismus und seiner Verbündeten in der Nationalversammlung?

Bei Prognosen muss man auf der Hut sein. Erstens, weil die Dinge von einem Wahlkreis zum anderen enorm variieren und die Art und Weise, wie die lokalen Ergebnisse zusammengetragen werden, unter Berücksichtigung der Regeln der Zwei-Runden-Mehrheitswahl (mit Dissidentenkandidaten und möglichen Dreieckskandidaten) sehr schwer vorherzusagen ist.

Dann gehen die Prognosen davon aus, dass die Verteilung der parteiischen Präferenzen am 30. Juni und 7. Juli die Verteilung vom 9. Juni reproduzieren wird, was nicht sicher ist. Zumal bestimmte Ereignisse die Meinung bewegen können. Im Kontext dieser vorgezogenen Parlamentswahlen werden wir dramatische Dinge erleben, die es im Europawahlkampf selten gab. Schließlich wird die Beteiligungsquote bei diesen Parlamentswahlen höher sein als bei den Europawahlen. Es ist nicht gesagt, dass Wähler, die sich am 9. Juni enthalten haben, am 30. Juni und 7. Juli wie die anderen abstimmen werden.

Nach aktuellem Meinungsstand zeigen uns Umfragen, dass drei ungleiche Drittel der Stimmen auf nationaler Ebene zustande kommen: ein Drittel neue Volksfront [Anm. d. Red.: Nouveau Front populaire] mit einer deutlichen, sogar noch stärkeren Präsenz von La France insoumise [Anm. d. Red.: LFI, die Linkspopulisten unter Jean-Luc Mélenchon]; ein kleines Macronsches oder Macron-kompatibles Drittel; schließlich ein großes Drittel Rassemblement National und Allianzen. Dieses wird verstärkt durch die Dynamik der Ergebnisse vom 9. Juni und die Durchlässigkeit der rechten Wählerschaften, insbesondere angesichts eines linken Blocks, der von der extremen Linken dominiert wird. Ich spreche hier von Stimmen. Wenn die Sitze wie die Stimmen verteilt würden, hätte der RN eine relative oder sogar absolute Mehrheit.

Demonstration gegen die extreme Rechte, zu der die neue Volksfront, Gewerkschaftsverbände und Vereinigungen aufgerufen haben, am 15. Juni 2024 in Paris, Frankreich. Foto: Laure Boyer/Hans Lucas/AFP via Getty Images

Wie können wir diesen möglichen Erfolg des RN erklären? Erstens, weil der RN sein Image stark aufgeweicht hat. Die Partei von Marine Le Pen ähnelt weder in ihren Methoden noch in ihren Referenzen noch in ihrem Stil der ihres Vaters Jean-Marie Le Pen. Im Gegensatz zum Verhalten von La France insoumise im Plenarsaal oder auf der Straße scheint er Institutionen nicht nur zu respektieren, sondern auch entschlossen, dass ihnen Respekt gezollt wird.

Es ist nicht nur der Krawatteneffekt. Auf programmatischer Ebene ist der RN weniger beunruhigend als zuvor (wir verlassen den Euro nicht mehr), aber er behält einen festen Kurs in Fragen der Ordnung und Sicherheit bei, denen die Regierungsparteien nicht die nötige Aufmerksamkeit geschenkt haben. Diese Herausforderungen haben die Parteien an der Macht immer gescheut, weil sie Angst vor den Konsequenzen hatten. Es besteht jedoch ein verzweifelter Bedarf an Sicherheit im Land: wirtschaftliche Sicherheit (Kaufkraft, Beschäftigung), kulturelle Sicherheit (Frankreich muss Frankreich bleiben) und physische Sicherheit.

Das populäre und periphere Frankreich, das sich weit weg von Paris befindet, stellt fest, dass die Globalisierung zur Deindustrialisierung des Landes geführt hat, dass die öffentlichen Dienste versagen (an erster Stelle Gesundheit und Bildung), dass die Gewalt zunimmt und dass das Migrationschaos zunimmt. Dieses Frankreich meint, dass Macron (wie auch seine Vorgänger) diese Probleme vernachlässigt und die Sorgen „echter Menschen“ verachtet hat. Deshalb möchte sie etwas anderes ausprobieren.

Fügen wir hinzu, dass die Abstimmung zugunsten der Partei von Jordan Bardella und Marine Le Pen für viele Wähler die beste Option darstellt, Emmanuel Macron zu sanktionieren, da das Staatsoberhaupt selbst den RN zu seinem Hauptgegner gemacht hat.

Schließlich ist die Soziologie der RN-Anhänger viel alltäglicher geworden: Sogar Führungskräfte und Bretonen wählen jetzt RN. Auch die Dämonisierung der RN durch die Linke, die Präsidentenpartei und die Eliten scheitert bei der Mehrheit der Wählerschaft völlig. Es gibt daher mehrere Faktoren, die uns zu der Annahme veranlassen, dass der RN am 7. Juli seine Sitze in der Nationalversammlung deutlich erhöhen wird.

Welche Szenarien sind nach den Wahlen möglich?

Die Frage ist, ob der RN die für die Regierung erforderliche Anzahl an Sitzen erhalten wird. Dies ist ein mögliches Szenario, sogar plausibel, aber nicht sicher. Am Ende dieser Parlamentswahlen sind theoretisch fünf Szenarien möglich.

1) Das des Wunders: Aus Angst vor der Aussicht, zwischen zwei Extremen wählen zu müssen, kehrt die Wählerschaft zu Macrons Anhängern zurück und das Staatsoberhaupt erlangt die Mehrheit in der Versammlung zurück. Angesichts der Explosionswirkung vom 9. Juni ist dies nicht das wahrscheinlichste Szenario. Wenn es sich bewahrheitet, würde man sich vor dem Staatsoberhaupt verbeugen und sagen: „Bravo, der Künstler!“

2) Das zweite Szenario ist das einer Fortsetzung der gegenwärtigen Situation, allerdings mit einer noch geringeren Präsidentenmehrheit und noch konsequenteren und feindlicheren Oppositionen. Es würde die Krise, in der wir seit zwei Jahren versinken, verlängern und vertiefen – es sei denn, wir stellen uns eine Koalition vor, die bis heute nicht zustande gekommen ist. Es wäre sehr schwierig, diese Koalition aufzubauen.

Die Macronisten werden sich nicht mit dieser oder jener Komponente der Neuen Volksfront verbünden. Dies wäre mit den von der LFI emanzipierten „Glucksmann’schen“ Sozialisten machbar gewesen, aber heute ist es kaum noch realistisch, weil die Sozialistische Partei den faustischen Pakt mit einer Partei erneuert hat, die es viel mehr als der RN verdient, als totalitär bezeichnet zu werden (Vorliebe für gewalttätige Aktionen, Missachtung demokratischer Konventionen, persönlicher Machtkult, Antiparlamentarismus, Antizionismus, der an Antisemitismus grenzt).

Während einer Kundgebung für eine Volksfront in Paris, Frankreich, am 10. Juni 2024. Hunderte Demonstranten versammelten sich, nachdem das Wahlergebnis zur Europawahl verkündet wurde. Foto: Victoria Valdivia/Hans Lucas/AFP via Getty Images

Ein mögliches Bündnis mit der LR [Anm. d. red.: die bürgerlich-konservative Partei Les Républicains] ist ebenfalls sehr kompliziert. Die gaullistische Partei ist explodiert und die Macronie hat ihre Chancen auf ein Bündnis mit ihr selbst verspielt (wie man beim Einwanderungsgesetz gesehen hat).

Im Gegensatz zu dem, was gesagt wurde, waren es nicht nur LR, die von der Idee, mit der Präsidentenmehrheit zu regieren, nicht begeistert waren. Es gab auch und vor allem sogar eine große Abneigung eines ganzen Teils der Macronie, angefangen bei Emmanuel Macron und seiner ehemaligen Premierministerin Élisabeth Borne, auch nur ein stillschweigendes Abkommen mit den LR zu schließen. Ein solches Bündnis hätte nämlich ihren Rechtsruck besiegelt, was für sie unmöglich zu verantworten gewesen wäre.

3) Das dritte Szenario ist das des Sieges der RN: Allein oder mit ihren Verbündeten erhält sie eine absolute Mehrheit oder eine starke relative Mehrheit. Es gäbe also eine Kohabitation. Die Persönlichkeit Emmanuel Macrons ist dafür nicht geeignet. Eine von Jordan Bardella geführte Regierung müsste alle möglichen technischen und institutionellen Vorkehrungen treffen, um regieren zu können.

Er würde zusätzlich zum bösen Willen des Präsidenten auf den ungezügelten Widerstand linker Abgeordneter, die sorgfältige Kontrolle der Gerichte, der Europäischen Union, der Gewerkschaften, eines ganzen Teils des tiefen Staates und der Straßen stoßen. Das ist viel für einen jungen Regierungschef, der noch nie Ministerfunktionen innehatte. Auf jeden Fall wäre diese Kohabitation viel ungezügelter als die drei vorherigen.

4) Das vierte Szenario führt zu einer für das Land noch schädlicheren Kohabitation: mit einer „Volksfront“, die von La France insoumise sowohl in ihrer Mitgliederzahl als auch in ihrem Programm dominiert wird. Dieses ist ein Katalog linker Marotten: nicht finanzierte Wohltaten, konfiskatorische Steuern, Entwaffnung der Polizei, Degrowthismus, Immigrationismus und eine drittweltliche Außenpolitik. Wie im vorherigen Szenario (aber noch schneller) würden französische und ausländische Investoren aus Frankreich fliehen. Die Zinssätze würden in die Höhe schnellen und die Schuldenlast, die Investitionen, die Aktivität und die Beschäftigung belasten.

5) Ein fünftes mögliches Szenario besteht darin, dass keine politische Gruppe eine Regierung bilden kann, weil eine mögliche Regierung sofort von den anderen beiden Blöcken gestürzt würde. Wir stünden daher vor einer unregierbaren Kammer und einer unauffindbaren Regierung. In dieser Situation sollten wir uns von ausländischen Beispielen inspirieren lassen: für eine unbestimmte Zeit eine Regierung aus unpolitischen und gutwilligen Technikern haben, die die laufenden oder dringenden Angelegenheiten erledigt. Diese Regierung müsste mindestens ein Jahr im Amt bleiben, da Artikel 12 der Verfassung es dem Präsidenten der Republik verbietet, die Nationalversammlung innerhalb eines Jahres nach einer vorherigen Auflösung erneut aufzulösen.

Jordan Bardella könnte nach den Parlamentswahlen Premierminister werden. Ist der RN heute in der Lage, als sogenannte Regierungspartei zu regieren?

Wir können daran zweifeln, auch wenn der RN in den vergangenen Jahren qualifizierte und erfahrene Leute dazugewonnen hat. Es ist einfacher, das System von außen anzuprangern, als wirksame Lösungen zu seiner Wandlung umzusetzen, wenn man erst einmal die Kontrolle hat.

Das ist das ganze Problem sogenannter populistischer Parteien: Ihre Tagesordnung besteht mehr aus Beschwerdelisten als aus Regierungsprojekten. Solange sie sich in der oppositionellen Unnachgiebigkeit von „alles faul“ und „alle mitschuldig“ oder in Versprechen des Bruchs befinden, gedeihen extremistische Bewegungen durch die sehr realen Probleme, die sie anprangern. Aber bis auf ein paar kontraproduktive oder unerreichbare „Alles, was wir tun müssen“-Sätze bieten sie kaum Lösungen.

Wenn sie an die Macht kommen, sind sie wie ein Huhn vor dem Messer. Das ist die eigentliche Gefahr, wenn eine Formation wie die RN (und erst recht La France insoumise) an die Macht kommt. Sie kann die Demokratie aus einer Reihe von Gründen zum Erliegen bringen, die nicht direkt mit ihren ideologischen Optionen zusammenhängen: Unerfahrenheit, Isolation, Auseinandersetzungen mit dem „tiefen Staat“, zivile Unruhen.

Führt die Auflösung nicht gerade durch ihre Brutalität zu einer unerlässlichen Klärung der politischen Landschaft?

Die am 9. Juni beschlossene Auflösung traf alle unvorbereitet, angefangen beim möglichen Gewinner der nächsten Wahlen. Sie hat dem RN keine Zeit gelassen, sich vorzubereiten, obwohl er, wenn die Fristen eingehalten worden wären, noch drei Jahre Zeit dafür gehabt hätte. Sie verhindert eine andere Reifung, nämlich die der Regierungsrechten. Das sieht man an Éric Ciotti, der unter einem Hagel von Verfluchungen versucht, ein Regierungsabkommen mit dem RN zu schließen – oder an den übereilt geschlossenen Abkommen über gegenseitige Nichtangriffshandlungen zwischen Macronianern und LR.

Die Auflösung am 9. Juni trifft sowohl die Regierungsparteien, einschließlich derer der Präsidentenmehrheit, als auch die populistischen Gruppierungen, die durch die Plötzlichkeit des Ereignisses in die Falle gelockt werden, unvorbereitet. Alle müssen innerhalb weniger Tage eine Strategie, ein Programm und eine Methode improvisieren.

Wir erleben meiner Meinung nach nicht eine Neuzusammensetzung, sondern eine Zersetzung der politischen Landschaft. Es ist ein Bisschen wie bei den chemischen Experimenten, die von Zauberlehrlingen versucht werden: Man gibt vor, etwas zu synthetisieren, aber in Wirklichkeit bringt man alles zum Explodieren.

Wir sind weit entfernt von der politischen Landschaft früherer Auflösungen, in der eine kleine Zahl straff organisierter Parteien im Rahmen einer Bipolarisierung des politischen Lebens, die radikale Elemente an den Rand drängte, die Führung übernahm. Wir sind auch weit entfernt vom ursprünglichen Macron’schen Traum einer Überwindung der Rechts-Links-Spaltung. Wie selten zuvor sind wir zu einer manichäischen Konfrontation verurteilt, mit zwei radikalen Polen – jeder hegemonial in seinem Lager – ohne Erfahrung in der Führung öffentlicher Angelegenheiten.

Das Interview mit Jean-Éric Schoettl ist im Original in der französischen Epoch Times erschienen und wurde hier in einer gekürzten Fassung wiedergegeben.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion